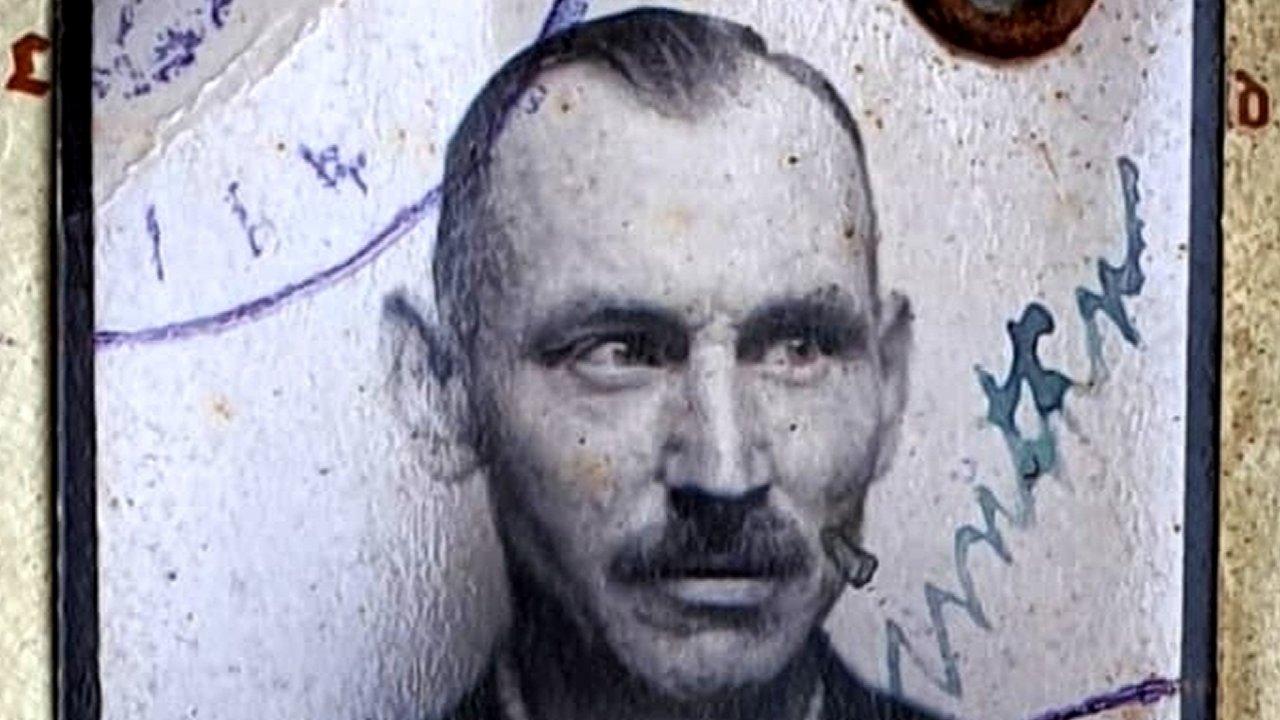

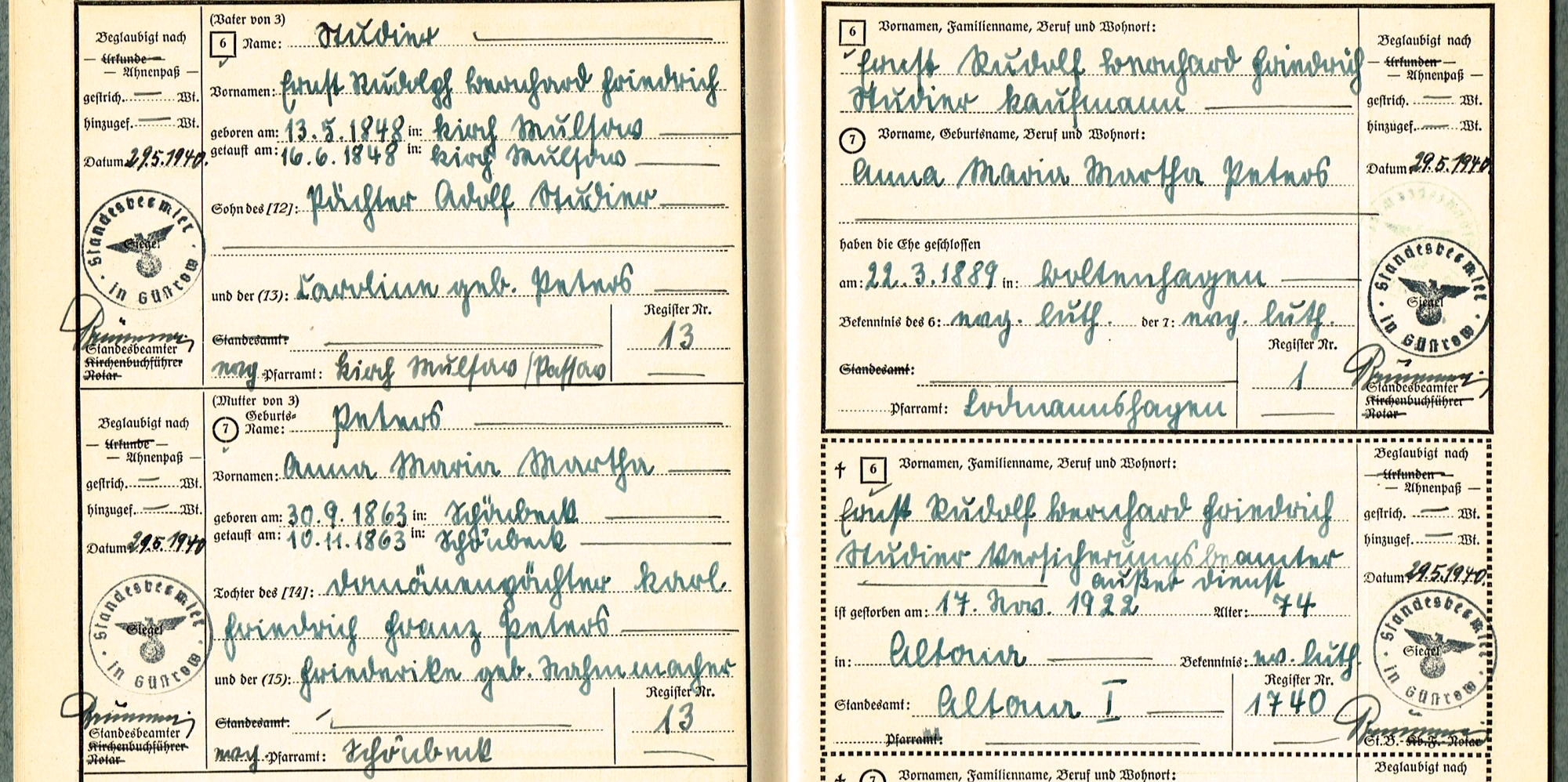

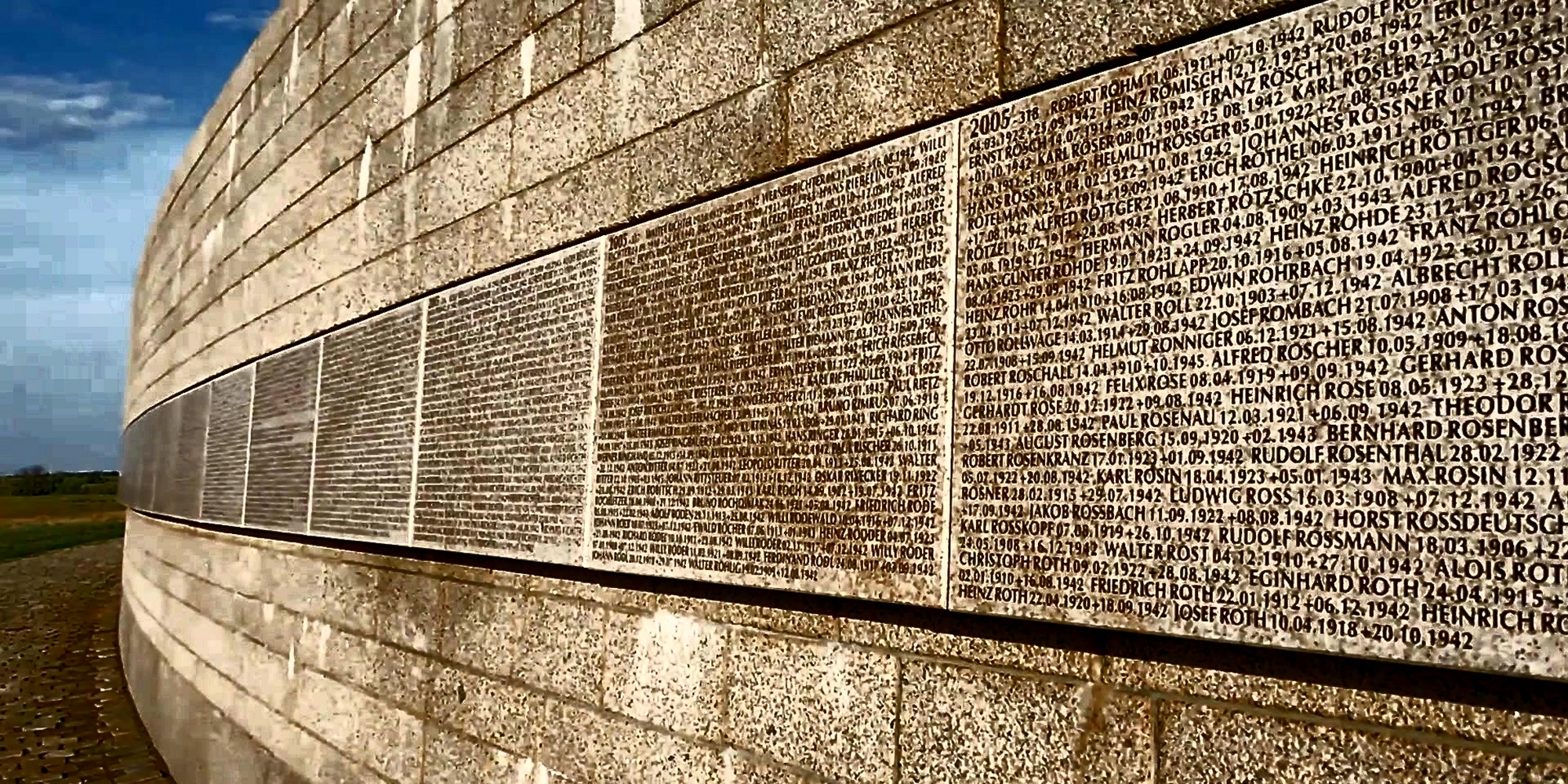

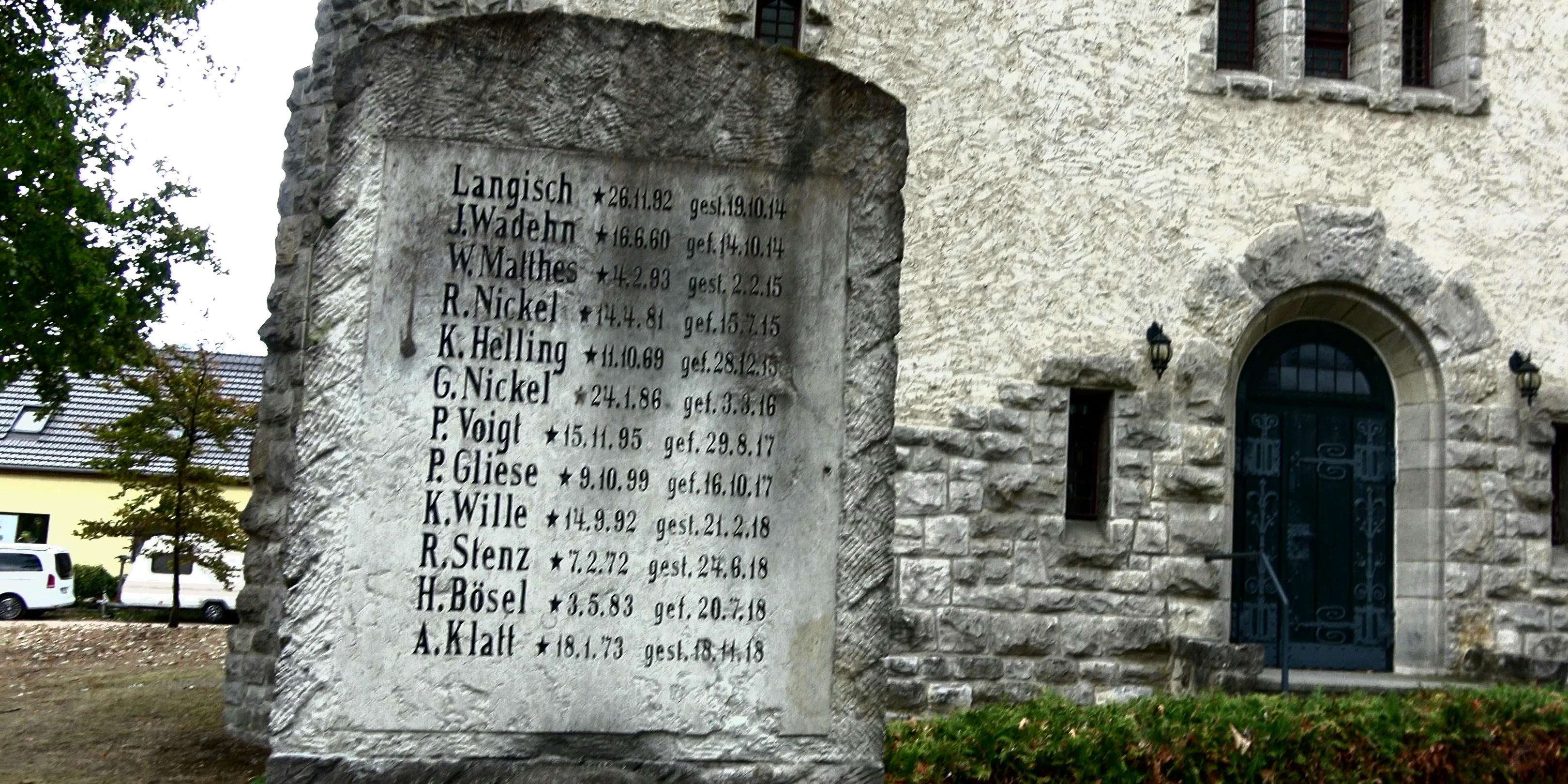

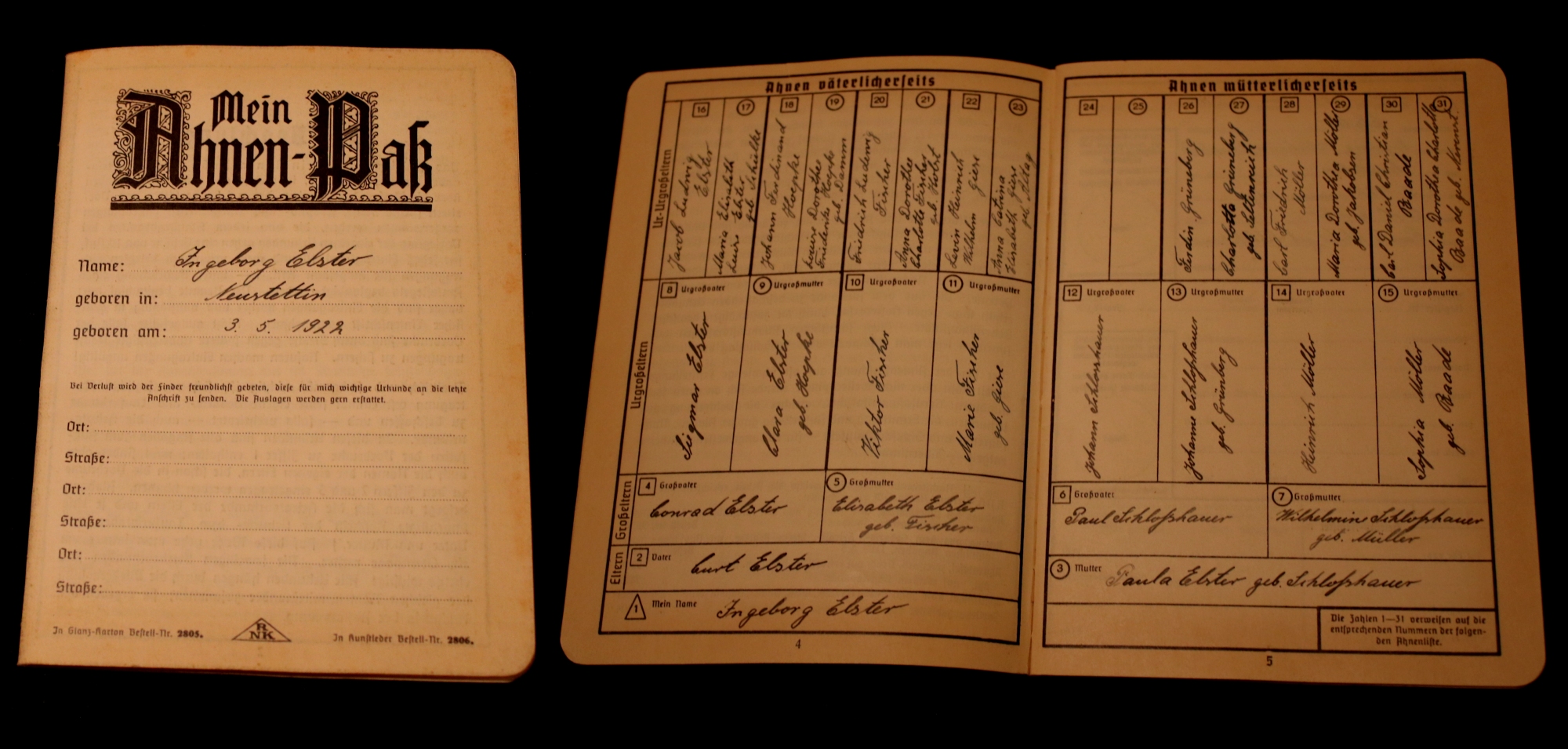

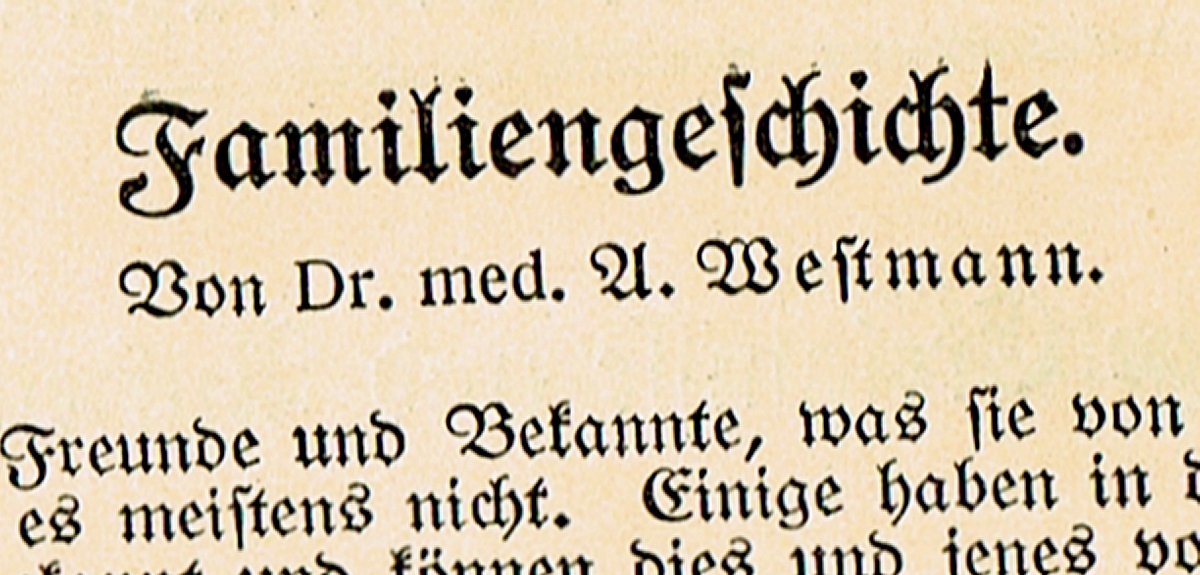

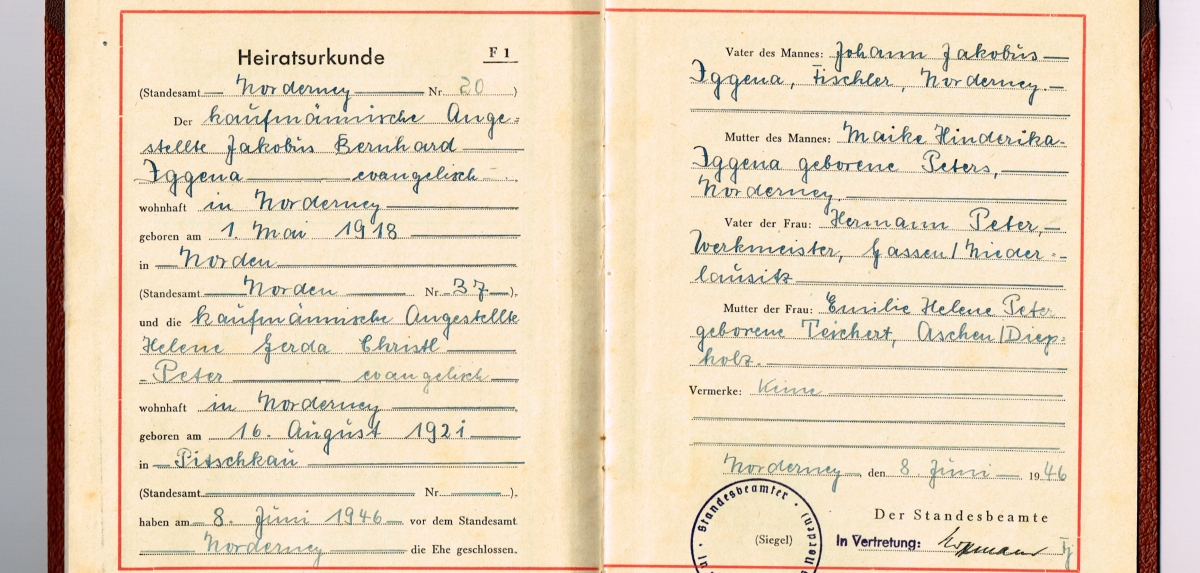

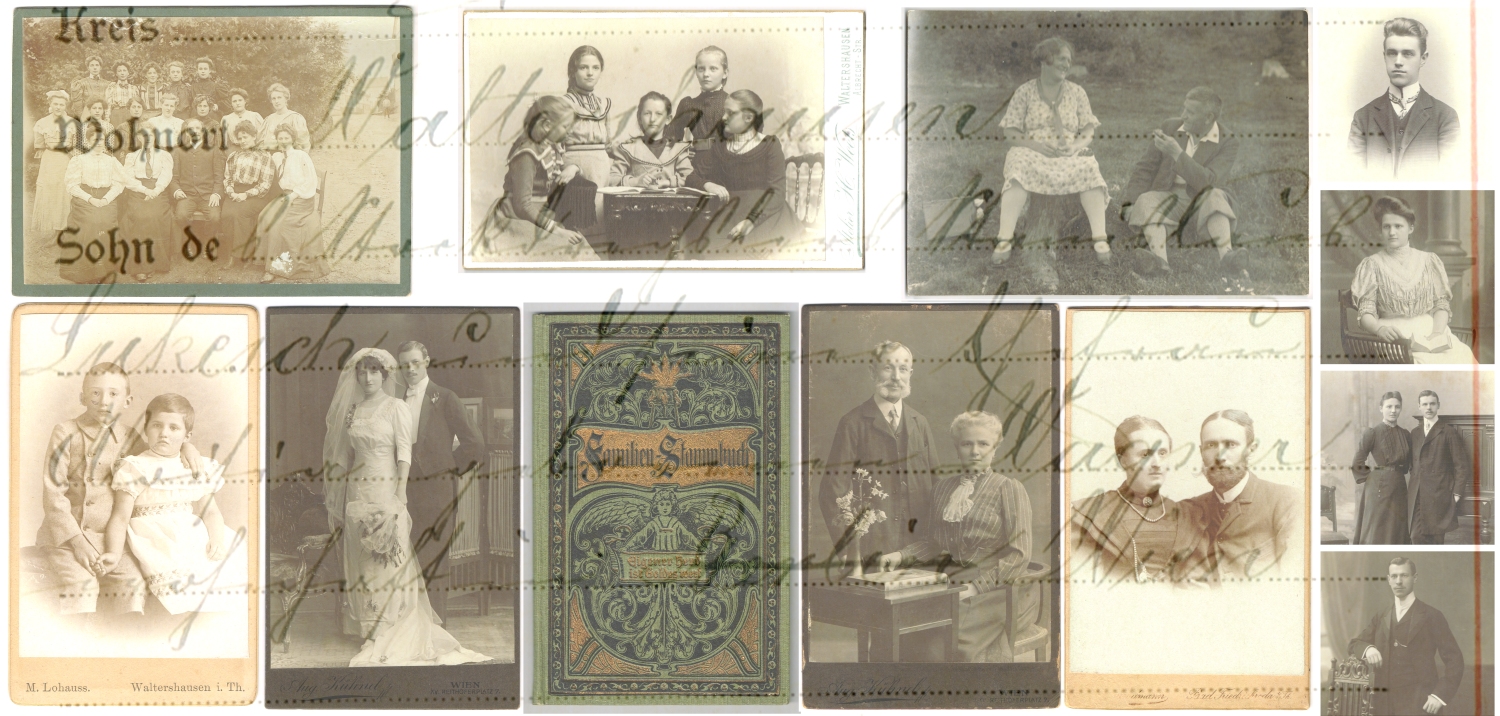

Eine kurze Wiener-Waltershausener Familiengeschichte (1918) LUKESCH/ARNOLDI, Waltershausen, Thüringen

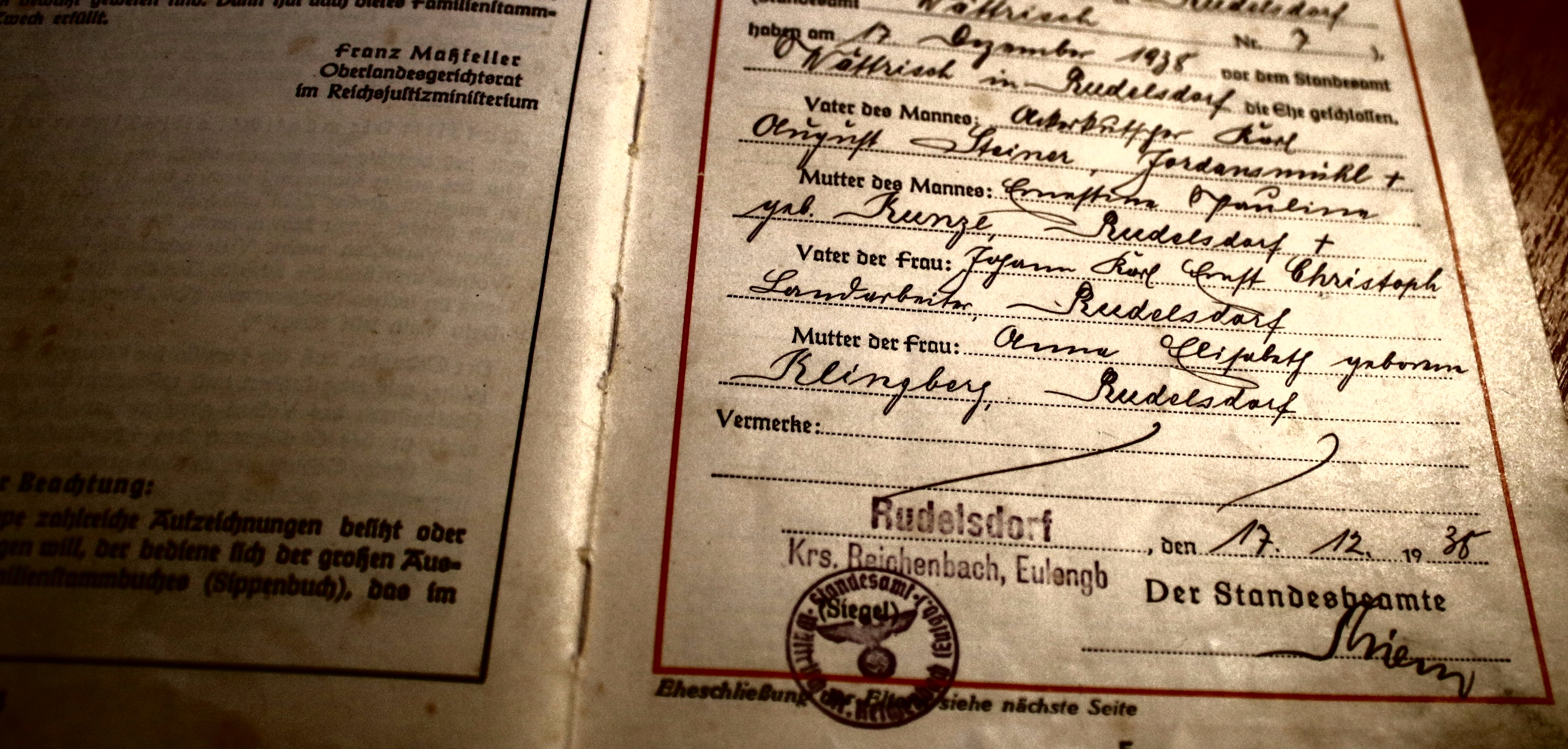

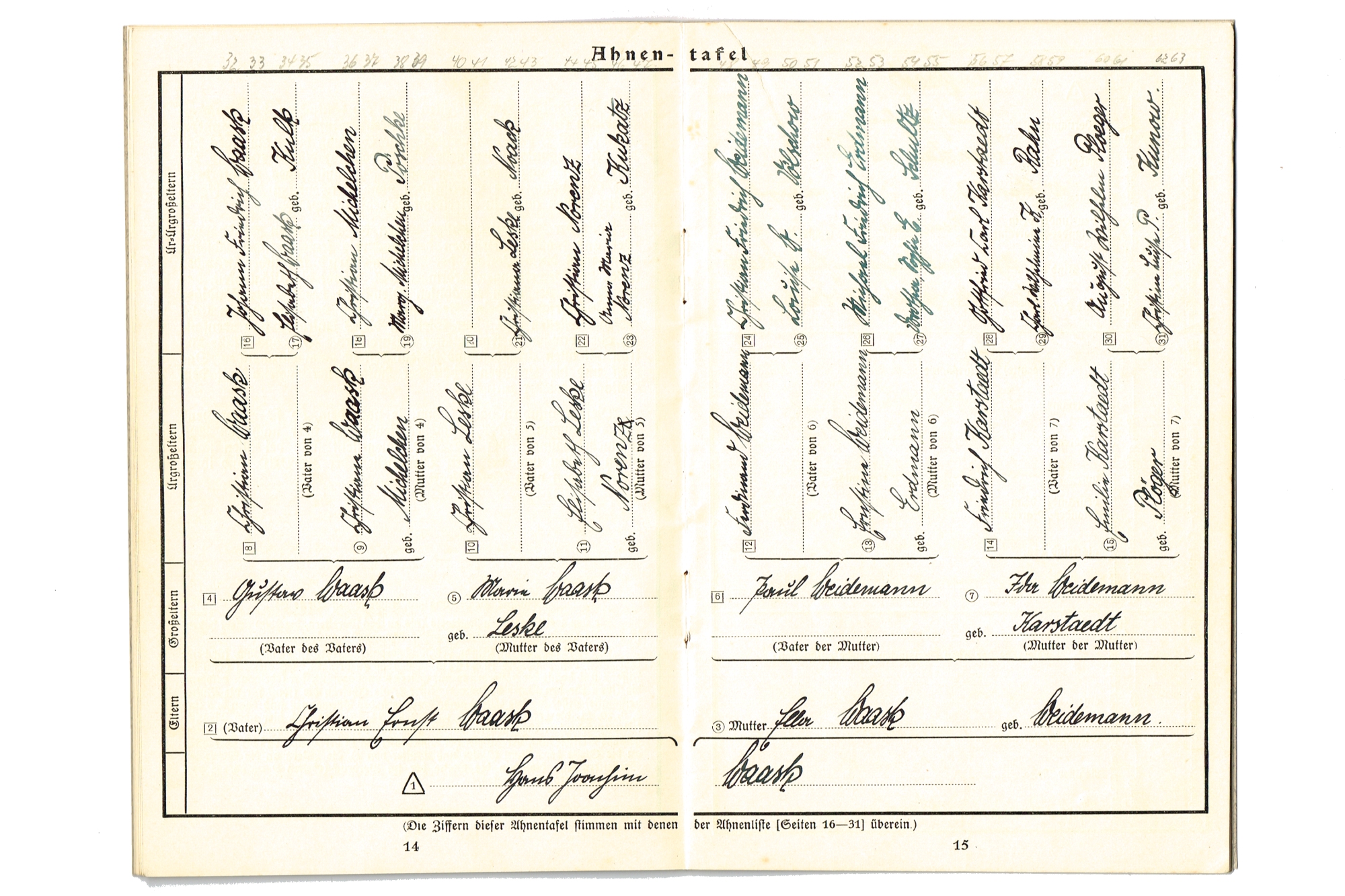

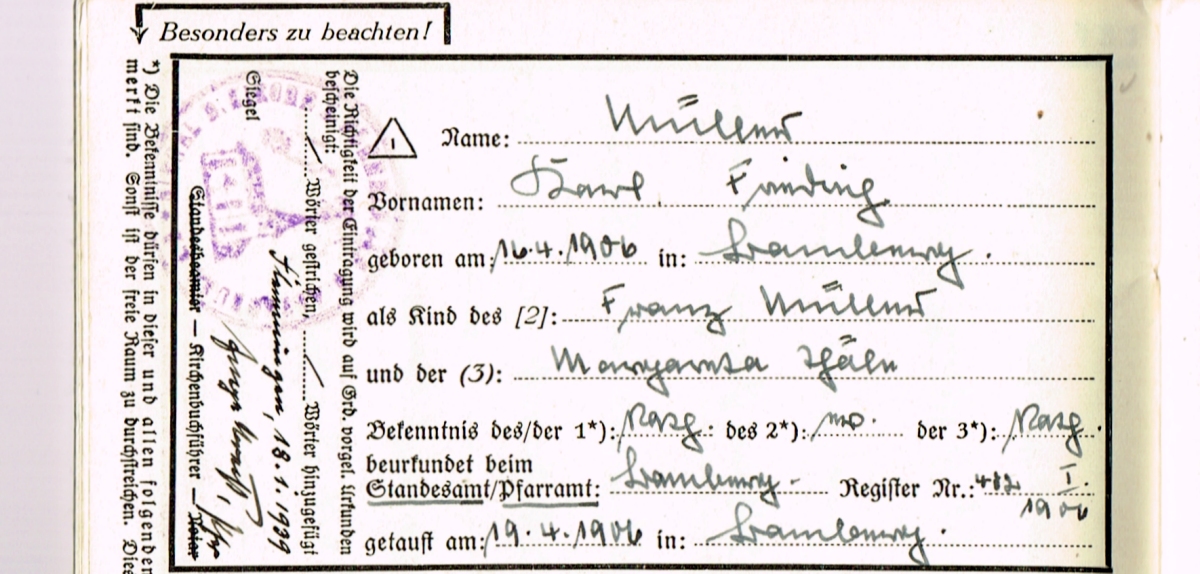

Ein Familienstammbuch, ein dazugehöriges Fotokonvolut und etwas Hilfe von Anderen. Der perfekte Stoff für eine emotionslose dafür detailfreudige böhmisch-thüringisch-österreichische Familiengeschichte mit Namen wie Arnoldi, Hey, Lukesch, Platz, Reusch, Veydovec und Wagner zudem bebildert. Doch zurück [mehr bitte]