I. An der Rhein-Grenze.

Es war Ende Februar des Jahres 1832, als ich ich von Tübingen durch den Schwarzwald herkommend, mich der Rheingrenze bei Kehl näherte. Ich hatte als reisender Malergehülfe im Winter keine Arbeit finden können, hatte nur noch zwei Kreuzer im Vermögen, die gerade hinreichten das Brückengeld über die Rheinbrücke zu bezahlen. Mein Plan war, mich in Straßburg zum französischen Militär anwerben zu lassen, allein die Schwierigkeit bestand darin, ohne Legitimationspapiere über die Rheinbrücke zu kommen.

Ich hatte gar kein Gepäck, nur einen zusammengerollten leeren Bogen Papier trug ich in der Hand und war mit einem schwarzen Frack bekleidet, so näherte ich mich unerschrocken der Brücke, bezahlte mein Passagegeld mit zwei Kreuzern und ging ohne mich umzusehen zwischen den Zollwärthern und Gendarmen durch. Schon hatte ich die Schiffsbrücke betreten, als mich der Brigadier aufhielt: „Wo wollen Sie hin? Haben Sie einen Paß?“ Ich erwiderte lächelnd: „Je ne comprends pas, je suis Francais de Straßbourg!“ „Ach so, Sie sind von Straßburg, gehen Sie nur zu!“ Er hatte mich für einen Spaziergänger von Straßburg gehalten und ich gelangte ungehindert aufs französische Ufer.

Beim Thor der Citadelle von Straßburg fragte ich einen Soldaten, der mir in Begleitung einer Frau begegnete, wohin ich zu gehen hätte, um mich anwerben zu lassen. Der Soldat wußte es nicht, aber die Frau wieß mich an: „Geh‘ Er nur die obere Schilksgasse Nummer 94 über 4 Stiegen und sag‘ Er dort, die Mari schicke ihn her, da wird es am besten was werden.

In Straßburg angelangt, fragte ich sogleich nach der bezeichneten Straße. Ein Schusterlehrling lief mit mir, in Erwartung eines guten Trinkgeldes, worin er sich leider täuschte und zeigte mir die Nummer 94. Ich erstieg vier finstere Treppen und trat in ein ärmliches Zimmer, worin sich sieben elegant gekleidete Frauenzimmer befanden, welche mich sehr zuvorkommend empfingen. Ihre Manieren und malerischen Stellungen verriethen mir folglich ihr priviligiertes Gewerbe. Als ich nun mein Vorhaben, mich anwerben zu lassen kund gab, war das Erstaunen allgemein, denn die Damen glaubten, daß ich sie in ganz anderer Absicht besucht hätte.

Ich hatte erzählt, daß ich österreichischer Deserteur sey, weil ich wußte, daß zwischen Frankreich und Österreich kein Cartell bestehe, hingegen Bayern ohne Legitimationspapiere ausgeliefert wurden. Man machte mir den Vorschlag, ich solle für einen Militärpflichtigen einstehen, ich bekäme 1200 Franken, jedoch zwei Artillerie Sergeanten, welche nun auch zu Besuch kamen und denen der Fall vorgelegt wurde, erklärten, daß ich mich nur bei der Fremdenlegion anwerben lassen könne, denn bei französischen Regimentern würden keine Ausländer angenommen.

II. Die Anwerbung

Das Werbe-Bureau der Légion étrangère (Fremdenlegion) befand sich auf dem Neckerplatz. Ich stellte mich dem Werbeoffizier als österreichischer Deserteur vom 6. Jägerbataillon vor, gab an, aus Linz gebürtig zu sein, musste zum Beweis, dass ich exerzieren könne einige Handgriffe mit einer Muskete machen, was mir natürlich ein Leichtes war, da ich ja schon in Bayern als Unteroffizier gedient hatte.

Ich erhielt nun eine Marschroute nach Marseille und erfahre jetzt, dass ich nach Algier bestimmt sei, wo selbst sich die Légion étrangère befinde, das Depot jedoch in Marseille sei. Ich war auf drei Jahr engagiert. Von einem Handgeld war keine Rede, nur erhielt ich als Reisegeld täglich einen Franc nebst Einquartierung auf Dach und Fach. Für die ersten vier Tagmärsche bis Belfort wurden mir vier Franken gleich bezahlt. Nun hatte ich redlich etwas Geld!

Im nächsten Wirthshause erquickte ich mich, denn es war indes 2 Uhr nachmittags geworden und ich war noch ganz nüchtern. Bald fand ich noch einen Schicksalsgefährten, einen Badenser aus Karlsruhe, der sich auch hatte anwerben lassen. Wir beschlossen, die 32-tägige Reise nach Marseille gemeinschaftlich zu machen. Es lagen auf unserer Route die Städte Colmar, Schlettstadt [Sélestat], Belfort, Besançon, Lons-le-Saunier, Lyon, Valence, Avignon und Aix-en-Provence. Jeder Angeworbene durfte die Reise allein machen. Erst in späterer Zeit wurden sie in den Werbestationen angesammelt und dann unter militärischer Escorte an ihren Bestimmungsort geführt.

III. Reise-Abentheuer

Es hatten sich damals nach dem unterdrückten Aufstand sehr viele Polen nach Frankreich geflüchtet, wo sie überall die freundlichste Aufnahme fanden und aufs Beste verpflegt wurden. Als ich daher mit meinem Kameraden nach Schlettstadt kam sahen uns die Gassenjungen für Polen an und liefen mit dem Geschrei: „Polonais, Polonais!“ hinter uns her. Ich bedeutete den Badenser, er solle kein Wort reden, wir wollen als Polen gelten. Beim Stadthause mit unserem Gefolge angelangt stand der Maire [das ist der Bürgermeister] bereits unter der Thüre und überreichte uns sehr freundlich ein rothes Quartierbillet ohne unsere Marschroute anzusehen indem er sagte: „Weiß schon, Sie sind Polonaises.“ Die roten Billets waren nämlich für die Polen bestimmt, man erhielt besonders gute Quartiere, die weißen hingegen für die gewöhnlichen Soldaten.

Wir kamen zu einem Möbelfabrikanten, welcher sehr erfreut war, auf einmal polnische Flüchtlinge ins Quartier zu bekommen. Besonders froh war er, als er hörte, daß ich der deutschen Sprache mächtig sey. Mein Kamerad galt für einen Stockpolen. Wir wurden mit dem besten Wein, mit gebratenen Hühnern und gebackenen Fischen bewirthet, zuletzt noch Punsch getrunken. Ich machte die schrecklichen Schilderungen von der Schlacht bei Ostralenka [Schlacht bei Ostrołęka vom 26. Mai 1831], vom Sturm auf Warschau und was ich sonst in deutschen Zeitungen gelesen hatte.

Endlich wurden wir in ein schönes Schlafzimmer geführt, wo zwei herrliche Betten standen. Kaum hatte unser Wirth angenehme Ruh gewünscht und sich entfernt, als mein unvorsichtiger Kamerad laut auflachte und sich über die Leichtgläubigkeit des Fabrikanten lustig machte. Ich selbst, vom guten Wein begeistert, machte einige spaßhafte Ermerkungen, als plötzlich die Thüre aufgerissen wurde und der Hausherr, der gehorcht hatte, wieder eintrat und uns mit einer Fluth deutscher und französischer Schimpfwörter überschüttete. Wir mussten augenblicklich das schöne Schlafzimmer verlassen und in einer Dienstbotenkammer die Nacht zubringen. Bei Tagesgrauen schlichen wir davon wie zwei nasse Pudel.

In Belfort ging mein Kamerad mit einigen Landsleuten voraus und ich marschierte allein weiter nach Besançon. Hier wurde ich gleichfalls vom Maire für einen Polen gehalten und bei einem reichen Kaufmann einquartiert, welcher aber den Irrtum gleich erkannte, indem er sich meine Marschroute zeigen ließ. Seine Magd musste mich in ein Wirthshaus führen, woselbst ich schlafen sollte. Ich wurde gleich mit der Tochter bekannt, welche schon seit zwei Jahren Unterricht in der deutschen Sprache erhalten hatte und sich nun mit mir unterhielt, auch ein reichliches Nachtessen servierte und ein gutes Nachtlager in Aussicht stellte.

Wir waren gerade in bester Unterhaltung, als plötzlich ein großer starker Mann eintrat von verwildertem Aussehen. Er war bekleidet mit einem rothen italienischen Husarendolman, blauen Kosakenhosen und einer französischen Holzmütze. Er wurde mir von der Wirthstochter als ein Napolitaner bezeichnet, der schon seit ein paar Tagen da logierte und auch nach Algier gehen wolle. Nachdem mich dieser Mensch einige Minuten fixiert hatte, trat er an mich heran und redete mich in deutscher Sprache an: „Laß das Weibsbild gehen und setze Dich zu mir her, wir gehen miteinander nach Algier und bleiben beisammen!“

Obschon mir das Mädchen dringend abrieth, doch nicht zu dem wilden Menschen zu setzen, so ließ der Abentheurer doch nicht nach, bis ich mit ihm trank und mit ihm zu Bette ging, wo er mir die ganze Nacht durch seinen vielbewegten Lebenslauf erzählte, wovon ich hier in Kürze einiges anführen will, damit man sieht, aus was für Leuten die Légion étrangère bestand.

IV. Jeanna Senetta

Johann Sentner, bei Würzburg gebürtig, war als Italiener unter dem Namen Janna Senetta angeworben und zu dem italienischen Bataillon der Fremdenlegion bestimmt. Er hatte in Holland, Frankreich, Rußland, beym Pabst und in Ungarn als Soldat gedient, war aber überall desertiert. In den letzten vier Jahren jedoch befand er sich in Neapel als Sappeur [das ist ein Belagerungspionier] bei einem Schweizerregiment, heiratete eine Französin und hielt nebenbein eine Marketenderbude [ein Marketender ist jemand, der militärische Truppen begleitet und die Soldaten mit Waren und Dienstleistungen des täglichen, privaten Bedarfs versorgt] Seine Frau starb und er ging mit Abschied. Schon 45 Jahre alt hatte er noch keine Ruhe und ließ sich in Dijon zur Légion étrangère anwerben.

Er hatte ein Kind, daß sechs Jahre alt war und sich bei den Eltern seiner verstorbenen Frau befand. Sein Plan war, diesen Knaben abzuholen und mit nach Algier zu nehmen. als „Enfant de régiment“, denn sein Weg führte ziemlich nahe an dem Dorfe vorbei, wo seine Schwiegereltern wohnten. Mir war nicht ganz wohl in seiner Gesellschaft und ich benutzte nach ein paar Tagreisen eine Gelegenheit, um von ihm loß zu werden und blieb zurück, indem ich in Montluel in ein Spital der barmherzigen Schwestern eintrat und um einige Tage Aufenthalt nachsuchte, große Ermüdung vorschützend.

V. Ankunft in Marseille

In Lyon bestieg ich ein Postboot und fuhr auf der Rhone bis Avignon. Hier traf ich unverhofft einen ehemaligen Freund von mir namens Louis Schopin, der mit mir vor zwei Jahren in München bei einer Compagnie gedient hatte, dann aber desertierte und jetzt als Fourier-Sergeant beim 66. Infanterieregiment in Avignon in Garnison stand. [Fourier aus dem ahd. „vuoter“ bzw. franz. fourrier, Futter = Verpflegung) ist eine in überwiegend militärischem Umfeld bei der Logistik tätige Person]

Wir leerten eine ziemliche Anzahl Flaschen miteinander, bis ihm der Zapfenstreich in seine Kaserne rief und wir uns auf Nimmerwiedersehen trennen mußten.

Endlich nach 32 Tagmärschen erreichte ich das vorläufige Reiseziel Marseille. Hier sah ich nun zum ersten Mal das Meer und die großen Schiffe mit den Matrosen von allen Ländern der Erde. Ich mußte lange fragen, bis ich erfahren konnte, wo daß Depot der Fremdenlegion sich befinde. Es war am äußersten Ende des Seehafens im Fort Saint-Jean. Erwartungsvoll überschritt ich die Zugbrücke wurde gleich von meinen künftigen Kameraden begrüßt und des anderen Tages eingekleidet: rothe Beinkleider, dunkelblaue Uniform mit langen Frackstößen und rothen Epauletten [Schulterstücken], nebst hellgrauen Capot [Mantel] und ziemlich unförmlichen Tschako [Hut], so wie auch Tornister und Feldflasche. Gewehre erhielten wir vorläufig noch nicht, sondern erst später in Toulon.

Hier traf ich auch den Jeanna Senetta wieder. Er sah jetzt in der Uniform recht martialisch aus, that aber, als ob er mich nicht kenne, denn er galt als Italiener und sprach kein Wort Deutsch. Er hatte wirklich sein Kind mitgebracht, daß sich aber im Lazareth befand, wo er nach wenigen Tagen starb. Noch drei andere Soldatenkinder hatten das gleiche Schicksal! Man glaubte allgemein, daß die Ärzte die Kinder vergiftet hätten, damit man sie nicht nach Algier mitzunehmen brauchte.

VI. Die Légion étrangère

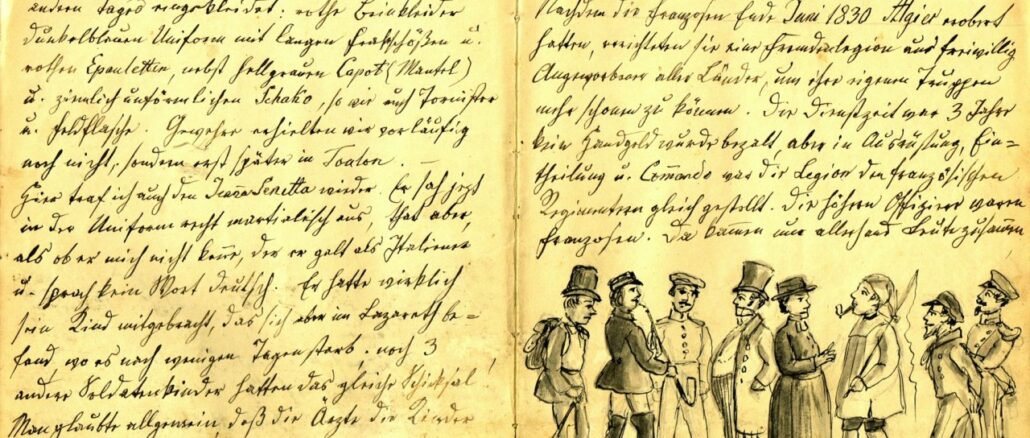

Nachdem die Franzosen Ende Juni 1830 Algier erobert hatten errichteten sie eine Fremdenlegion aus freiwillig Angeworbenen aller Länder, um ihre eigenen Truppen mehr schonen zu können. Die Dienstzeit war 3 Jahre. Kein Handgeld wurde gezahlt, aber in Ausrüstung, Eintheilung und Commando war die Legion den französischen Regimentern gleich gestellt. Die höheren Offiziere waren Franzosen. Da kamen nun allerhand Leute zusammen. Deserteure von allen möglichen Regimentern ließen sich anwerben, Studenten von allen Universitäten, bankrotte Kaufleute, Handwerksburschen, welche keine Arbeit finden konnten, sogar Geistliche, welche schwerer Vergehen halber sich geflüchtet hatten, entgangene Sträflinge und Abentheurer aller Art fanden ein sicheres Asyl in der Fremdenlegion. Es wurde keiner nach seiner Vergangenheit gefragt, auch nicht nach seiner Religion, nur nach seinem Alter und angeblichem Vaterlande.

Da ich manchmal zu meinem Vergnügen Verse machte, so schrieb ich denn auch ein kleines Gedicht: „Die Légion étrangère“ welches dann häufig gesungen wurde. Ein Berliner Musiker komponierte die Melodie dazu.

Die Légion étrangère

Kennt ihr das tapfere Heldencorps?

Die Légion étrangère?

Es thut sich ja kein Andres vor,

das noch berühmter wär!

Gar mancher ist bey der Legion,

Man weiß nicht, was er war.

Der Eine ist ein Grafensohn,

Der Zweit‘ war Pfaffe gar!

Der Dritte kommt vom Galgen her,

Der Viert‘ vom Zuchthaus raus.

Der Fünfte wie von Ungefähr

Ganz aus dem Narrenhaus.

Der Spanier und Belgier,

Der Ruß und Polonnais,

Der Preuße und der Engländer

Sind bei den Etrangeres!

Doch hier sind aber alle gleich,

Der Graf und Bettelmann.

Nur der ist mehr, der tapfer gleich

Auf einen Säbel schlagen kann.

Beduinen haben Mores schon

Und fürchten sich fast gar.

Sie kennen jetzt die Legion

Genau und auf das Haar.

Drum lebe hoch das Heldencorps,

Die Légion étrangère.

Es thut sich ja kein And’res vor,

Das noch berühmter wär.

Die Legion bestand damals aus vier Bataillonen; zwei deutsche, ein italienisches und ein gemischtes. Die Engländer, Belgier, Dänen und so weiter waren bei den Deutschen. Ich kam zur Grenadierkompagnie des 2ten Bataillons.

VII. Die Überfahrt

Nachdem ich 14 Tage in Marseille war, marschierten wir am 30. April 1832 ab nach Toulon auf dem Landwege, beiläufig 15 Stunden wozu wir drei Tagmärsche brauchten. Da gab’s guten wohlfeilen Wein, so schwarz wie Tinte, den Liter zu drei oder vier Sous. Wir waren beiläufig 200 Mann ebensoviel erwarteten uns in Toulon und wir formierten nun das 2te Bataillon. Wir mußten in Toulon noch drei Wochen bis zur Einschiffung warten. Über die Erlebniße in Toulon könnte ich allein ein ganzes Buch schreiben, aber es genügt nachstehende Episode:

Der Mantel.

Es lag in Toulon einquartiert

Ein Corps von tapferen Helden

Was die für Leben dort geführt

Will ich Euch kürzlich melden:

Man nannte sie die Etrangers

Weils lauter Fremde waren

Die sollten übers Mittelmeer

Nach Algier n’über fahren.

Die Herrn lebten ganz flott,

Doch sollten oft die Franken,

Es schoß sich zwar d’rob Keiner todt

Er denkt bloß in Gedanken

Wie dießer Noth zu steuern wär?

Ob sich kein Mittel finde?

Die Gelder müssten einmal her

Man lebt ja nicht vom Winde

Da fällt ihm ein, die Pantallon

Zum Frippier hinzu geben

Den Grund und Schuhe hat er schon

Gefärbt im Saft der Leben!

Ein Anderer sucht auf anderer Art

sich Mittel zu verschaffen

Das Gewißen ist bei keinem zart

Geprellt werden die Laffen

Auch ich war bei dem saub’ren Corps

Fast schäm‘ ich mich ’s zu sagen

Jedoch was konnte ich davor,

Wie Andere sich betragen!

Ich ging betrübt oft an das Meer

In meinen rothen Hosen

Und reflecktierte um mich her

Das Treiben der Franzosen.

Einst ging ich auch, und mit mir noch

Ein Sache und ein Unger

Geld hatte keiner aber doch,

Ein Jeder Durst und Hunger

Wir kamen an ein kleines Haus

Da war’s gar lustig drinnen

Es trat ein dicker Wirth heraus

Und reizte unser Sinnen:

„Entrez Meßieurs! et tirez vous“

„Du Vin, roth oder weißen“

Es kost‘ der Liter nur 4 Sous

Auch können Sie hier speißen!

Was war zu thun? Wir traten ein

Und tranken nach Belieben

Bald rothen, und bald weißen Wein,

Bis Abends um halb Sieben,

Natürlich sollt’s an Zahlen gehen

Da ward es recht poßierlich

Ein Keiner wollt‘ sich drauf verstehen,

Das war ja ganz natürlich!

Da fiel mir schnell ein Mittel ein,

Flugs zog ich aus den Mantel

„Wer kauft den Mantel, schön und fein?“

„Wer macht mit mir ’nen Handel?“

Der dicke Wirth macht gleich sich her,

Beschaute ihn und sagte:

„Oho! que pensez vour, Monßieur?“

„Douze Francs – c’est plus trop chère“

„Sechs Franken geb ich gleichwohl her.

Und keinen Sous nicht mehr!

„Ek bien! so nehmt den Mantel hin

Ich schnell entschloßen sagte.

Drauf strich ich ein den Geldgewinn

Der trefflich uns behagte.

Des anderen Tages war Parade,

Mit Sack und Pack und Mantel.

Da neckt mich jeder Kamerad

Ob meinem tollen Handel!

Wir hatten einen Corporal

Kandtor, so hieß der Herr

Der war zu brauchen überall,

Wo was zu g’winnen wär.

Ich lief nun eilends hin zu ihm

Und klagt ihm mein Malheur

Und sagt: 2 Liter zahl‘ ich ihm

Wenn er schafft den Mantel her!

Nichts Leichters gibt es auf der Welt,

Sprach jetzt der Corporal,

Schon manchen Wirth hab ich geprellt

S’wär nicht das Erstemal!

Drauf hing er seinen Säbel an

Und ließ mich mit ihm gehen.

Zum Hafen führt‘ ich ihn hinan

Dort thät das Wirthshaus stehen.

„Au sacré daim et cepts canons!“

Fing er zu schelten an

Herr Wirth! ist das auch ’ne raison?

Connaißes vouz den Mann?

Nur schnell den Mantel her zur Hand,

Sonst geht die Sache schief.

Der Wirth war bleich, als wie die Wand

Der Kandtor aber rief:

„Dem Intendanten zeig ich’s an

Dem Maire und dem Präfekt

Wie es da zugehen kann

Das wüßt ihr selbt perfekt!

Mit Zittern bracht der arme Wirth

den Manthel jetzt herbei

Und sprach: „Da bin ich angeführt

Parbleu! der Streich ist neu!

Der Teufel hol‘ die Legion.“

Et toutes les étrangères

Ils sont une mauvais nation

Les plus mauvaises sujets.

Endlich kam der Tag der Einschiffung am 12. Mai 1832. Jeder Mann bekam eine wollene Decke auf seinen Tornister. Tags zuvor hatten wir erst die Gewehre erhalten. Ernst und schweigend bestiegen die Soldaten das Transportschiff: La Parißienne. Die Wenigsten von uns waren schon auf dem Meer gewesen und ahnungsvoll verließen wir die europäische Erde, welche viele nicht mehr wieder sehen sollten.

VIII. Ankunft in Algier

Wir waren kaum einige Stunden auf dem Schiff, als sich schon bei Vielen die Seekrankheit einstellte. Ich und mein Schlafkamerad, ein junger Däne, hatten auf den Rath eines Matrosen schon Tags zuvor ein Mittel dagegen eingenommen, nämlich ein Glas Meerwasser, worin viel Zucker aufgelößt war. Dieß war so ekelhaft zu nehmen, daß sich die Seekrankheit schon einstellte, bevor wir auf das Schiff kamen, nämlich furchtbar Erbrechen und Übelkeit. Die Kameraden lachten uns aus und spotteten, daß wir schon krank seyen, eh wir noch aufs Wasser kommen. Doch Tage darauf waren wir wieder völlig wohlauf, während die Anderen jammernd umherlagen und drei Tage nichts essen konnten.

Die Überfahrt dauerte zehn Tage, an der Insel Minorka [sehr wahrscheinlich Menorca, Balearen] wurde auf einige Stunden die Anker ausgeworfen, einige Offiziere gingen ans Land und wir faßten frisches Wasser. Am 11ten Tage, bei Morgengrauen, erblickten wir dicht vor uns die Stadt Algier mit ihrenFestungswerken und Moscheen. Wir waren jetzt in Afrika, dem fernen Welttheile und begrüßten staunend, hoffend und fürchtend das fremde Land.

Schwarzbärtige, halbnackte Mauren in kleinen Booten umringten unser Schiff und boten mit großem Geschrei ihre Datteln, Feigen und Orangen zum Kauf an. Um 8 Uhr morgens wurden wir auf dem Hafendamm, Molo genannt, ausgeschifft und unter Trommelschlag in die Hauptstraße der Stadt Algier geführt, wo dann die Gewehre in Pyramiden gestellt wurden und wir auf zwei Stunden uns die Stadt ansehen durften, doch nur in der Umgebung der Straße Bab-a-Zun, damit wir auf das Trommelsignal gleich wieder antrotten könnten.

Ich und mein dänischer Kamerad Nikoleisen besahen zuerst die neue katholische Kirche, welche noch vor Kurzem eine türkische Moschee war, ihr Inneres war wohl nicht vollendet und höchst einfach. Hierauf betraten wir eines der vielen arabischen Kaféhäußer in der Hauptstraße, denn die engen, dunkelen und schmutzigen Gäßchen, welche alle bergan führen, sprachen uns nicht an. Am meisten interessierten uns die vielerlei orientalischen Kleidertrachten, welche man hier vermischt mit europäischen Militär- und Civilkleidungen sehen konnte, an Eseln und herrenlosen Hunden fehlte es auch nicht.

In dem Kaféhaus wimmelte es bereits von unseren Legionärs, Juden und Arabern, ich fand noch ein Plätzchen auf den schmutzigen Lederpolstern, welche ringsherum an den Zimmermädchen sich befanden. Ein bärtiger, nichts weniger als appetitlich aussehender Kellner brachte mir schwarzen Kafee ohne Zucker und eine Schaale, die aussah wie ein Eyerbecher nebst einer gestopften langen Tabakspfeife. Mir gegenüber saß ein junger Mann in türkischer Kleidung, den rothen Feß [auch Tarbusch] auf dem Kopf, der mich aufmerksam betrachtete. Plötzlich stand er auf und kam auf mich zu, indem er mich in deutscher Sprache anredete: „Erlaubens! Sind Sie nicht ein Bayer?“ Ganz erstaunt erwiderte ich: „Jawohl, Herr Araber, woher kennen denn Sie mich?“

Es zeigte sich nun, daß er ein Schmiedegeselle war, der vor zwei Jahren [demnach im Jahr 1830] von München nach Augsburg mit mir reißte. Er war ein Württemberger und wanderte voriges Jahr mit seinen Eltern nach Algier aus, wo er die orientalische Tracht annahm und auf seiner Profeßion bei einem maurischen Schneider arbeitete.

IX. Maison Carrée

Unsere Trommeln wirbelten, wie eilten zu unseren Gewehren, wurden verlesen und abgetheilt. Meiner Compagnie war bestimmt, die Besatzung des Blockhauses Maison Carrée zu bilden, nur zwei Stunden von Algier entfernt. Der Weg führte an Gärten und Landhäusern vorbei, immer neben dem Meeresufer, daher die große Hitze durch die Seeluft gemildert wurde. An dem Kaféhaus „La Platane“ in der Hälfte des Wegs wurde eine Stunde geruht. Von hier aus wird die Gegend schon öde und sandig. Endlich erreichten wir unseren vorläufigen Bestimmungsort: Maison Carrée.

Es ist dieß eine kleine Festung auf mäßiger Anhöhe, besteht aus hölzernen Barraken mit gemauerter Grundlage, welche einen großen Hof umgeben. Das ganze ist mit einem Erdwalle und Graben umgeben und hatte nur zwei 8 Pfunder Kanonen, sechs Artilleristen, 20 Mann Spahis zu Pferde [Spahis sind Angehörige einer aus Nordafrikanern gebildeten französischen Reitertruppe] und 120 Mann Infanterie.

Wir erhielten leere Strohsäcke, welche Jeder nach Belieben füllen konnte. Man fand nur Moos und frisches Seegras, Stroh gab es nicht. Schon in der ersten Nacht spürte ich etwas Eiskaltes über mein Gesicht rutschen. Als ich danach griff, hatte ich eine Schlange in der Hand! Dieße anderthalb Schuh langen Schlangen sind da sehr häufig, weißlich mit grauen Köpfen, aber unschädlich. Sie werden von den Arabern sehr geschätzt, weil sie Mäuse und Skorpione freßen.

Es wurden nun öfter Streifpatrouillen von 30-40 Mann abgeschickt, um die Umgegend nach Quellen und Grasplätzen zu durchsuchen, stets von einem Offizier behelligt. Auch wurden nachts mehrere Posten auf dem Walle aufgestellt, welche sich sich alle Viertelstunden anrufen mußten: „Sentinelle, prenez garde à vous!“ Ich hatte schon zweimal Streifpatrouillen in die Sahara mitgemacht, wobei wir immer zwei Tage ausblieben und die Nacht unter freiem Himmel im Sande liegend zubringen mußten, wobei wir von den Sandflöhen viel litten, die beinahe unsichtbar klein, sich unter die Fingernägel einbohren. Die vielen Schakale und einzelnen Hyänen fürchteten wir nicht, weil sie sich nicht leicht an einen Menschen wagen. Auch hörten wir ein paarmal in der Ferne das Gebrülle der Löwen.

Es war am 25. Juni 1832, als mich mein Sergeantmajor wieder zu einer Patrouille kommandierte für den folgenden Tag. Ich war gerade auf der Thorwache und stand auf dem Posten. Einige Spahis ritten zum Thore hinaus und das Pferd des letzten Reiters schlug mit den Hinterfüßen gegen einen Thorflügel, neben welchem ich stand. Das Thor flog zurück und mir an den Kopf, daß ich bewußtlos niederstürzte. Sogleich saßen einige der arabischen Reiter ab und trugen mich in die Wachstube, wo ich nach und nach wieder zu mir kam.

Ich durfte nun, auf Anordnung unseres Doktors, anderen Tags die Patrouille nicht mitmachen. Daher hatte ich dießem Hufschlag mein Leben zu verdanken, denn von sämtlichen 30 Mann kam keiner mehr zurück, mit Ausnahme der zwei berittenen Araber, welche nach einigen Stunden im Carriere zurückgesprengt kamen und meldeten, daß die Patrouille nach 3-stündigem Marsch sich eben gelagert hatte, um auszuruhen. Da seyen mehrere Hundert Beduinen von allen Seiten über die Soldaten hergefallen und sie selbst seyen auf ihren guten Pferden entkommen.

Sogleich ließ unser Commandant, Major Salamo, sämtliche verfügbare Mannschaft den bedrängten Kameraden zu Hülfe eilen, auch ich war dabei, aber wir kamen leider viel zu spät. Die sämtlichen 24 Soldaten, 2 Sergeanten, 1 Tambour [Trommler] und der Leutnant Singer lagen auf einem Haufen, einige mit abgeschnittenen Köpfen und der Offizier mit aufgeschlitztem Leibe. Die Gedärme waren ihm um Hände und Füße gewickelt! Ein schauderhafter Anblick.

Wir mußten nun so gut es ging die Todten begraben, indem wir mit unseren Säbeln den Sand aufgruben und große Steine darauf wälzten. Die Leiche des Lieutnants Singer (ein Schweizer von Geburt) nahmen wir mit nach Maison Carrée, wo er ein feierliches Begräbnis erhielt. Die Wuth unserer Soldaten über die Beduinen war furchtbar! Viele Unschuldige mußten dafür büßen.

X. Delhi Ibrahim

Eine halbe Stunde von Maison Carrée lag die Kolonie Delhi Ibrahim [heute Dély Ibrahim, abgeleitet von einem gleichnamigen Türken, der hier ein Landhaus hatte, welches die Franzosen in Besitz genommen und daraus einen militärischen Posten machten], ungefähr 20 Häuser wo Auswanderer von Deutschland und Frankreich sich angesiedelt hatten. Hier waren sechs Mann und ein Corporal von Maison Carrée als Sauvegarde [französisch für Schutzwache, italienisch auch Salvaguardia], welche alle 10 Tage abgelößt wurden.

Bald nach der schrecklichen Niedermetzelung der Patrouille wurde auch ich nach Delhi Ibrahim kommandiert. Hier gefiel es mir ganz gut! Bald war ich in einigen deutschen Familien bekannt, namentlich bei einem ehemaligen Schullehrer aus Rheinhessen. Der Mann war zwar ein Lump, der den ganzen Tag in Algier in den Wirthshäusern sich aufhielt und nachts sehr betrunken nach Hause kam, aber mit seiner jungen Frau unterhielt ich mich recht gut. Sie hatte auch einige deutsche Bücher, hier las ich zum erstenmal die „Rosa von Tannenburg“ von Christoph Schmid.

Eines Tages versprach ich der Frau Lehrerin, eine Schildkröte zu bringen und ging deshalb an das eine halbe Stunde entfernte Meeresufer, weil ich wußte, daß es dort solche Thiere im weißen Sande gibt. Allein ich war in dieser Art von Jagd ungeübt und wühlte vergeblich im Sande herum. Da erhielt ich plötzlich einen Schlag auf die Schulter und als ich mich umwandte stand ein bärtiger Beduine vor mir! Ich griff schnell nach meinem Säbel, denn es war schon öfter vorgekommen, daß einzelne Soldaten überfallen und ermordet worden waren. Allein dieser Wüstensohn gab mir zu verstehen, daß ich nichts von ihm zu befürchten hätte. Er zog aus seinem Gürtel ein Blättchen Papier hervor und zeigte es mir. Es war eine flüchtige Zeichnung von mir, die ihn selbst vorstellte. Jetzt erinnerte ich mich, daß ich diesen Mann vor mehreren Wochen in La Platane, wo wir damals Rast hielten, abgezeichnet und es ihm gegeben hatte. Er hatte mich sogleich wieder erkannt und kniete nun auf den Boden um mir suchen zu helfen. In kurzer Zeit hatte er eine große Schildkröte aus dem Sande herausgewühlt und überreichte sie mir.

Wir trennten uns als gute Freunde und ich trug meine Jagdbeute nach Hause, wo meine Gastfreundin einen guten Braten mit Zitronensaft daraus bereitete, welchen wir dann gemeinschaftlich verzehrten. Ihr betrunkener Mann, der gerade nach Hause kam, wollte es auch versuchen, konnte jedoch diese Speise nicht genießen.

XI. Auf Vorposten

Die umliegenden Beduinen- und Kabyten-Stämme wurden immer feindlicher gesinnt gegen die eingedrungenen Franzosen; es kam noch eine weitere Compagnie vom 54ten Infanterie Regiment zu uns nach Maison Carrée und wir mußten jetzt auch eine Vorpostenkette bis ans Meer bilden, wozu täglich 60 Mann ausrückten, nebst einigen Reitern. Es war den Wachposten große Vorsicht anbefohlen, weil schon einpaarmal die einzelnen Schildwachen überfallen und ihnen die Köpfe abgeschnitten worden waren.

Eines Abends kam ich auf einen solchen einsamen Posten bei zwei wilden Feigenbäumen zu stehen, welche voll kleiner süßer Früchte hingen. Ich getraute mir jedoch keine zu essen, weil sie als gesundheitsschädlich von unseren Ärzten verboten waren, hingegen zog ich ein paar Zwiebel aus meiner Patrontasche und verzehrte sie. Der Mond schien tageshell, ringsum hörte ich das Geheul der Schakale, sonst war alles still. Ich lehnte mich an einen Feigenbaum und dachte an die Heimath. Lang stand ich ganz unbeweglich, da bemerkte ich aufeinmal in einiger Entfernung, wie sich das mannshohe Gras bewegte. Ich rührte mich nicht, gab aber genau Obacht, da bewegte sich das Gras schon ziemlich nahe vor mir – nur wußte ich, daß sich Einer auf dem Boden kriechend an mich schleichte – schnell legte ich mein Gewehr an, rief: „qui vise?“ wartete aber auf keine Antwort, sondern feuerte mein Gewehr in jener Richtung ab.

Da sah ich, nachdem sich der Rauch verzogen hatte, einen Araber im weißen Burnus [ein weiter Kapuzenmantel nordafrikanischer Männer] davonlaufen. Er wollte an mich heran schleichen, weil er mich für schlafend hielt! Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber mein Schuß alarmierte die ganze Vorpostenkette. Die Posten wurden verdoppelt, doch blieb alles, die Nacht hindurch, ruhig! Ich war wieder einer Lebensgefahr entgangen!

Nachdem wir drei Monate in Maißon Carrée zugebracht hatten, wurden wir durch zwei andere Compagnien abgelößt, stießen in Algier wieder zu unserem Bataillon und marschierten in zwei Tagmärschen nach Bona, welches zwölf französische Meilen [das entspricht zwölf Kilometern] von Algier entfernt, gleichfalls am Meer liegt und erst vor ein paar Wochen von den Franzosen besetzt wurde.

XII. Bona

Die Stadt Bona, eine Viertelstunde vom Meer entfernt [heute Annaba, eine Küstenstadt am Mittelmeer im äußersten Nordosten Algeriens] hat nur 300 bis 400 Häuser, meist armseelige Hütten, auf einer Anhöhe hinter der Stadt liegt die Casba [Kasbah], oder Festung, wo wir logieren sollten. Die Soldaten des Dei von Algier [Dey ist ein Herrschertitel in Algerien] waren bereits abgezogen, bis auf circa 50 Mann, welche nun gleichfalls eingeschifft wurden. Dieß waren die ersten türkischen Truppen, welche ich gesehen habe, in schmutzigen weißen Hosen, blauen Jacken und rothem Fez, zum Theil blosfüßig, liefen sie an uns vorüber, ein paar Offiziere dabei sahen besser aus.

Als wir die großen Säle bezogen, staunten wir alle über den Schmutz, welchen die Türken zurückgelaßen hatten. Erst nachdem man eine handhohe Schichte hinweggearbeitet hatte, kam man auf den schönen marmornen Fußboden mit Mosaikverzierungen eingelegt. Die Aussicht war sehr schön, ganz in der Nähe waren die Ruinen von Hippo [Hippo Regius, eine antike Küstenstadt im heutigen östlichen Algerien, nahe der Mündung des Flusses Seybouse gelegen] wo der Heilige Augustin gelebt hatte, von hübschen Gärten umgeben.

Wir mußten auch von hier häufig Streifzüge ins Innere des Landes unternehmen. Einzeln und unbewaffnet durfte kein Soldat die Stadt verlaßen, denn es waren schon Einige meuchlings überfallen und ermordet worden. Damals fing man an, von dem später so berühmt gewordenen Araber Abdel Kader zu sprechen, der in kleinen Atlasgebirge den heiligen Krieg gegen die Franzosen predigte und organisierte. [gemeint ist hier Haddschi Abd el-Kader oder ʿAbd al-Qādir, ein algerischer Freiheitskämpfer und Gelehrter, geb. 06.09.1808 in El Guettana, Algerien, gest. 26.05.1883 in Damaskus, Syrien] Auch wurden zu seiner Zeit die Zuaven Bataillone und die Chaßeur d‘ Afrique errichtet und dazu aus allen französischen Regimentern die muthigsten und lüderlichsten [nicht einwandfrei, von lockeren Sitten] Leute ausgewählt. [Zuaven nannten sich Angehörige historischer Infanterieeinheiten. Der Name geht auf den kabylischen Stamm der Zuauas im Distrikt Zuaua in der algerischen Provinz Constantine zurück, der bereits zu Zeiten des Osmanischen Reiches Söldnertruppen stellte, die für ihre Tapferkeit berühmt waren. Das 1. régiment de chasseurs d’Afrique ist ein Verband der französischen Kavallerie, der am 1. März 1832 in Algerien aufgestellt wurde.]

Ich hatte mich auch schon zum Übertritt in das Regiment der Chaßeur d‘ Afrique gemeldet, als ein Ereigniß meinem Schicksal eine andere Richtung gab. Es war verrathen worden, daß unsere Araber-Stämme beabsichtigten, die Stadt Bona zu überfallen und zu plündern, sowie uns sämtlich zu masakrieren. Gegen dießen Plan wurden Vorkehrungen getroffen. Am 12. Oktober 1832 gleich nach Mitternacht, rückten zwei Compagnien in aller Stille aus und marschierten zwei oder drei Stunden landeinwärts bis zu dem alten Grabmal eines arabischen Heiligen, das aber nur wie ein großer Steinhaufen aussah. Hier erwarteten uns ebensoviel Franzosen vom 54ten Regiment mit ein paar kleinen Gebirgskanonen, welche von Maulthieren getragen wurden. Auch ein paar Ambulance Karren mit hohen Rädern waren dabei.

Als die Sonne aufging, entdeckten unsere Vorposten das große Lager der friedlichen Stämme in ziemlicher Entfernung, allein auch wir waren schon bemerkt worden und weil die Beduinen in bedeutender Mehrzahl waren, hatten sie beschloßen, uns anzugreifen.

XIII. Die Feuertaufe

Kaum hatten wir uns aufgestellt, meine Compagnie am ersten Flügel, als auch schon mehrere hundert gut berittene Beduinen auf uns ansprengten, im schnellsten Roßeslauf ihre langen Flinten abfeuerten. Wir erwarteten sie mit gefälltem Bajonett, allein sie kamen nicht heran, sondern kehrten gleich nach dem Schuße um, luden ihre Gewehre im Zurückreiten und erneuerten dann den Angriff.

Ich stand im ersten Glied und glaubte jeden Augenblick, niedergeritten zu werden, doch schadeten die Flintenschüße uns wenig, nur vier oder fünf Mann wurden verwundet. Als die Beduinen zum drittenmal heransprengten, gaben wir eine tüchtige Salve ab und gingen dann im Laufschritt unserseits zum Angriff über. Nun zeigte sich auch das Fußvolk der Araber, welche hinter Felsstücken und Sandhaufen hervor schoßen. Da lagen ein paar Todte oder Verwundete Feinde gerade vor meinen Füßen, ich stieg über sie hinüber, erhielt aber sogleich von unten herauf einen Stich in die Kinnlade, der mich sicher getödtet hätte, wenn ich kleiner gewesen wäre, auch minderte der starke Riemen des Sturmbandes in Etwas den Stoß!

Eh ich mich noch besinnen konnte, war ich schon ein paar Schritte darüber hinaus zum 2ten und 3ten Gliede vorwärts gedrängt. Das Blut strömte mir zum Munde heraus und mein Schako war mir entfallen. Im nächsten Augenblick aber traff mich eine matte Kugel auf die linke Kniescheibe und warf mich zu Boden.

Der neben mir befindliche Unteroffizier schleppte mich seitwärts. Ich richtete mich mit seiner Hülfe an meinem Gewehre mühsam auf und hatte nun die Feuertaufe empfangen. Es war zwar nur ein Prellschuß, verursachte aber große Schmerzen. Da ich in Folge der Stichwunde ganz mit Blut überströmt war, hielten mich Alle für schwer verwundet. Während die Beduinen in aller Eile verschwanden wurde ich zum Bataillonsarzt bei den Ambulanz Wagen geführt. Dießer, ein Berliner, untersuchte meine Wunde und gab mir Trost, daß, wenn die Waffe nicht vergiftet wäre, es nichts auf sich habe, in ein paar Stunden würde sichs zeigen. Dann stopfte er mir Charpie [auch Scharpie, lat. carpere ‚zupfen‘, ‚pflücken‘ war ein bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gebräuchliches Wundverbandmaterial, das aus Fasern bestand, die durch Zerzupfen von Baumwoll- oder Leinenstoffen gewonnen wurden.] in den Mund, klebte ein Pflaster drauf und ließ mich auf einem 2rädrigen Karren sitzen. Noch drei andere Verwundete waren auf dem elenden Fuhrwerk, das zwei Maulthiere zogen.

XIV. Mustapha

In der Nähe von Bona liegt das Feldlazareth „Mustapha“. Es war ehemals das Landhaus des Commandanten von Bona, Mustapha Pasche [das Gebäude heißt Dar Mustapha Pacha, benannt nach dem gleichnamigen Dey und wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut]. Ein großer aber ganz verwahrloster Garten ist dabei. Einige Säle und Kammern waren voll von Kranken, welche nur auf wenig Maisstroh lagen, nicht alle hatten Kopfpolster, viele nur ihren Tornister unter dem Kopf.

Es waren meistens Fieberkranke, zu welchen ich nun gelegt wurde. Die ärztliche Behandlung war für Alle die gleiche. Große Kübel voll Tihang [?] und Aderlaßen ohne Maas. Da starben täglich zehn oder zwölf Mann. Die Beerdigungsweise war mir wohl bekannt, denn ich war vor vier Wochen selbst drei Tage hier auf Wache gewesen. Kaum hat Einer seinen letzten Athemzug gethan, so entkleiden ihn der Krankenwärther vollständig und schleifen ihn vorläufig in eine finstere Kammer, wo er er auf die schon vorhandenen Todten hinaufgeworfen wird. Nach Sonnenuntergang werden sämtliche an einem Tage Gestorbene auf das sogenannte Todten-Piquet gezogen, welches eine vorspringende Felsenplatte am Meeresufer ist. Hier wirft ein Krankenwärter mit Beihülfe einiger Soldaten Einen nach dem Andren ins Meer hinab, welchem zuvor Jedem mit einem kurzen Strick ein Stein an den Fuß gebunden worden.

Ich war nach ein paar Tagen bereits vom Typhus oder Nervenfieber befallen worden, denn es lagen lauter solche Kranke um mich her. Meine Stichwunde heilte indessen vollständig, aber ich bekam auch noch einen Cholera Anfall dazu und die Doktoren hatten mich längst aufgegeben, als meine gute Natur dennoch siegte, zur Verwunderung Aller.

Nach 9 Wochen kam endlich der längst ersehnte Tag an welchem ich und noch drei Reconvaleszenten [Geheilte] in Tragseßeln von Mauleseln nach Bona getragen wurden, um nach Algier eingeschifft zu werden. Ich hatte sämtliche Haare verloren und mußte erst an Krücken wieder Gehen lernen. Der Prellschuß aufs Knie hatte mir doch eine kleine Lähmung des Fußes verursacht. Auch waren die Gehörnerven bedeutend geschwächt worden.

Im Spital zu Algier hielt ich noch vier Tage Rast. Hier war die Einrichtung um Vieles besser als wie in Mustapha. Da gab es doch Bettstellen, Matratzen, Arzneien und sogar einige barmherzige Schwestern, von denen eine Elsäßerin sogar Deutsch sprach.

Wir sollten nun 23 an der Zahl zum Depot nach Toulon zurückgeschickt werden.

XV. Die Rückkehr

Die Überfahrt ging in zehn Tagen ziemlich glücklich von Statten. Nur ein kleiner Sturm verschlug uns gegen die spanische Küste, welche wir in weiter Ferne bereits erblickten, auch die Seekrankheit machte mir mehr Unbequemlichkeit, als wie das Erstemal.

In Toulon mußten wir noch acht Tage auf dem Schiff Quarantaine halten, dann kamen wir in das große Militärlazareth, wo ich mich vollends erholen sollte. Allein, es stellte sich nun die Sehnsucht nach meinem Vaterlande ein, und ich war froh, als nach einigen Wochen eine ärztliche Commißion mich für untauglich erklärte, und mir die Wahl gelassen wurde, ob ich lieber zu den Invaliden gehen, oder nach Deutschland heimkehren wollte. Ich wählte mit Freuden die Rückkehr über Lyon und Straßburg, als den kürzesten Wege, dennoch 200 Stunden bis an den Rhein. Meine Kameraden beneideten mich, denn ich war einer der Ersten, welcher von der Legion etrangere mit Abschied gehen durften.

Auf der ganzen Reise wurde ich überall gut aufgenommen und bewirthet, denn Jeder wollte gerne etwas von Algier erfahren, besonders aber als ich deutschen Boden wieder betreten hatte in Carlsruh, Rastatt, Stuttgart, Ulm wurde ich reichlich beschenkt, erst in Bayern wurde die Theilnahme geringer, obwohl auch da meine rothen Beinkleider allgemeines Aufsehen erregten.

Ich kehrte nun wieder in den Civilstand zurück und erinnere mich manchmal mit Vergnügen an den kurzen Feldzug in No21rdafrika!

Ende

Hintergund:

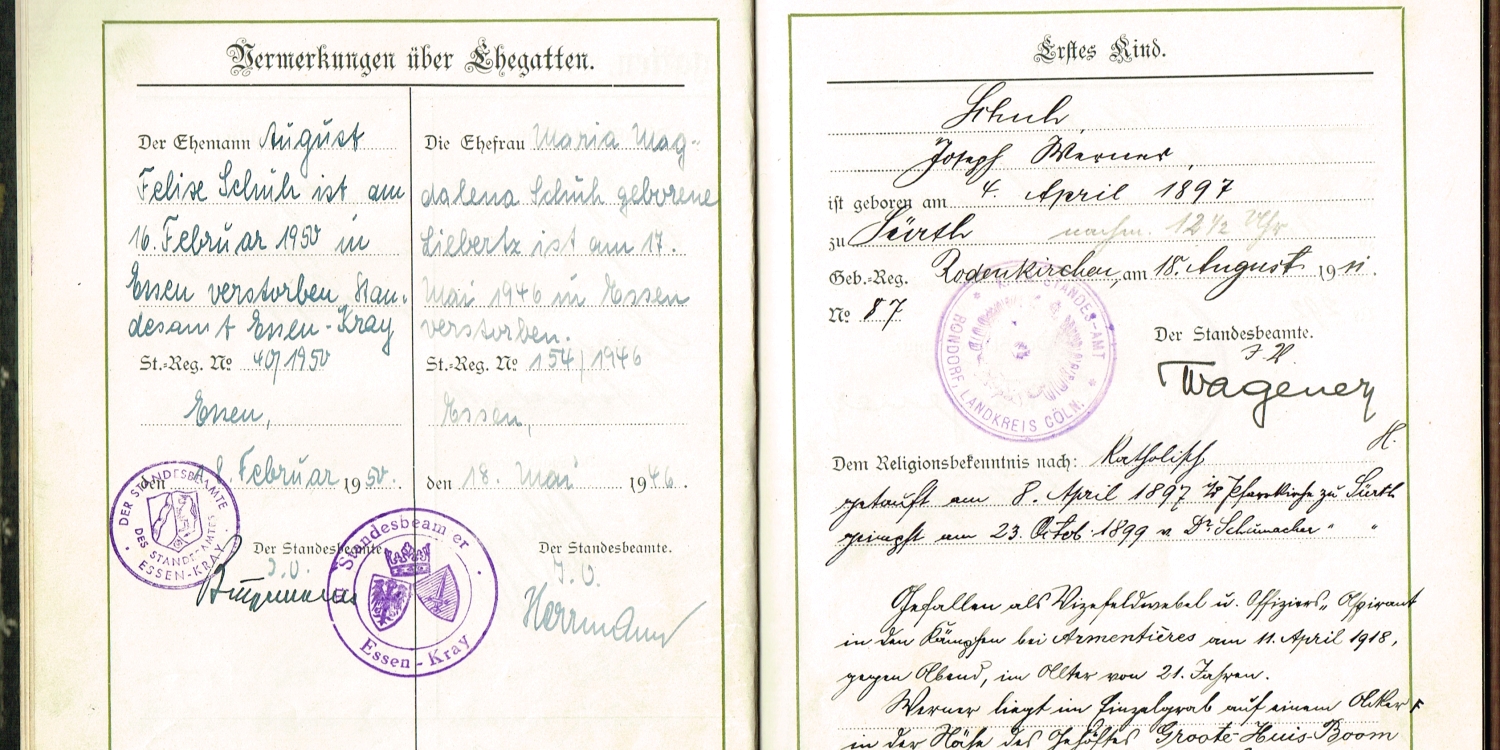

Im Mai 2020 habe ich ein ganz besonderes Büchlein gekauft. Ein altes Tagebuch, handschriftlich mit zahlreichen Abbildungen. Nach etwas Recherche erkannte ich, dass der Autor Karl Vorhölzer kein unbekannter ist. Dieser wurde im Jahr 1810 in Memmingen geboren und starb 1887 in Diessen am Ammersee. Karl Vorhölzer war ein deutscher Maler, Freskant und Wandmaler. In seinem Tagebuch mit dem Titel „Meine Erlebniße in Nordafrika“ hielt er seine Erlebnisse als Fremdenlegionär fest und schmückte seine Texte mit insgesamt siebzehn Zeichnungen (Tinte und Bleistift). Als schreibender und zeichnender Fremdenlegionär ergeben seine weiteren Titel „Mes aventures en Afrique“ und „Vorhölzers Erlebniße in französischen Kriegsdiensten“ Sinn. Das Buch wurde im Jahr 1835 angelegt und enthält auf dem Deckblatt folgende Widmung, diese wiederum aus dem Jahre 1882: „Diese wahrheitsgetreuen Notizen aus meiner Jugendzeit übergebe ich meiner Tochter Melanie als Andenken an ihren alten Vater Carl Vorhölzer.“

Es handelt sich hierbei um das einzige bekannte Exemplar und um die Ursprungsfassung, also das Original. Auf der vorletzten Seite finden sich Hinweise auf ein weiteres Exemplar: „Ein Duplikat vorstehender Notizen ist im Besitze des Herrn Jos. Rathgeber, Zinnwarenfabrikant in Dießen am Ammersee.“ Hier dürfte Joseph Rathgeber gemeint sein, Kompagnon der Firma Schweizer & Rathgeber, Bayerdießen. Ferner ist dort zu lesen: „Eine Sammlung von Gedichten, welche ich in Frankreich und Algier verfaßt habe, ist im Besitze des Herrn Alexander von Edlinger, Gutsbesitzer auf Schloß Haarbach bei Wilsbiburg.“ Edlinger ist in anderen Quellen auch als „Regierungsregistrator in Landshut“ aufgeführt.

Ich habe das gesamte Büchlein digitalisiert und übersetzt. Hier mein Transkript mit amüsanten Abbildungen. Ich wünsche viel Freude beim Lesen gehabt zu haben.

Quellen:

- Digitalisat: Handschriftliches Tagebuch des Karl Vorhölzer, https://genealogy24.com/doc/4044

- Karl Vorhölzer in WikiPedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Vorh%C3%B6lzer