Vorwort von Daniel Kuss

Bereits im Januar 2017 übersandte mir David Krüger Ablichtungen eines Tagebuchs, das ein aus Stralsund stammender Carl Klingenberg im Jahr 1914 anlegte. Auf 134 Seiten schrieb dieser handschriftlich seine Eindrücke, Gefühle und Gedanken als Mensch und deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg an der Ostfront nieder. Es liegt in der Natur der Sache von Kriegstagebüchern, schonungslos ehrliche Zeitzeugnisse zu sein.

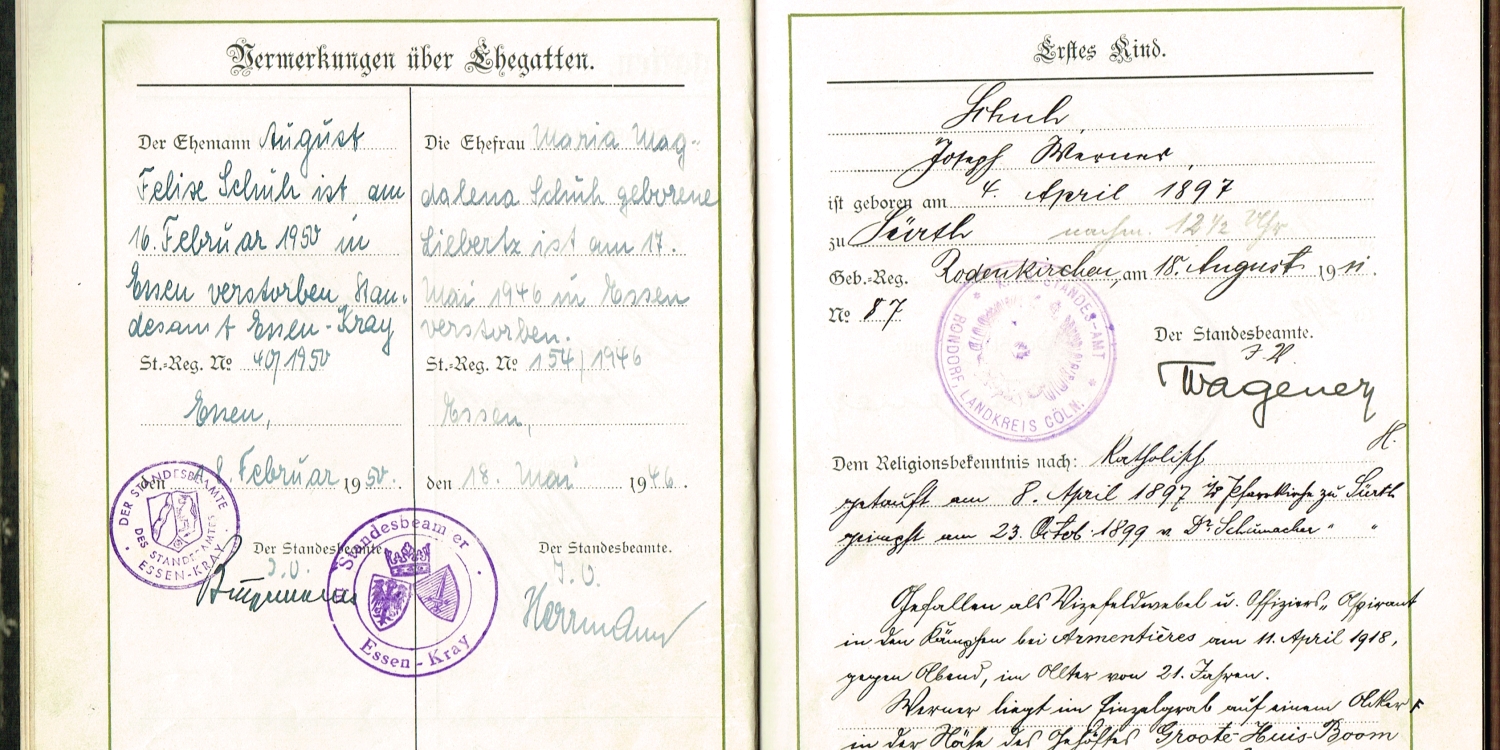

101 Jahre später, im Sommer 2015, kaufte David das Tagebuch in einem kleinen Antiquariat im baden-württembergischen Heidelberg und digitalisierte es für die Nachwelt. Doch damit nicht genug. Er übersetzte das in Niederdeutsch, bzw. Plattdeutsch verfasste Werk und recherchierte zum Autor. Die einzige Nachkommin wurde ausfindig gemacht und sehr freundliche Kontakte geknüpft. So wissen wir dank akribischer Recherche in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Stralsund heute: der Autor heißt Friedrich August Carl Klingenberg, er wurde am 13. Oktober 1879 in Stralsund geboren, war der letzte Gürtlermeister in Stralsund, wo er am 15. Juli 1954 starb. David Krüger plant, das Original-Tagebuch an das Stadtarchiv Stralsund zu übergeben. Dort gibt es bereits Bestände zur Familie Klingenberg und im Stralsund Museum sogar einen Bestand zu Carl Klingenberg selbst. Mehr als nur eine tolle Geste. Ablichtungen des Tagebuchs können bei Dilibra kostenlos eingesehen werden.

Es ist so unglaublich wie auch schön, dass mehr als Hundert Jahre später Puzzleteile zusammengefügt und Geschichten, Namen und Gesichter belebt werden. Doch David Krüger gibt sich allein damit nicht zu Frieden, er recherchiert bereits zur Familiengeschichte des Autors, die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit, sehr wahrscheinlich bei David’s Heimatverein, dem Pommerschen Greif, veröffentlicht.

Die folgenden Aufzeichnungen dürften ganz gewiss nicht nur für Genealogen interessant sein. Der Text ist recht umfangreich, um die weiteren Kapitel zu lesen bitte einfach auf die jeweilige Überschrift klicken. Viel Spaß beim Lesen!

Wie der ganze Trödel anfing.

An einem schönen Sommerstag, als ich mit meinem lieben Freund Karl Schün von einem wunderschönen Ausflug nach Jacobsdorf, den wir mit dem Fuhrwerk seines Bruders unternahmen, zurückkam. In fröhlichster Stimmung fuhren wir in die alte Wasserstadt Stralsund ein und wunderten uns, warum dort alle Leute umherstürmten und die Köpfe hochsteckten. Och, meinten wir, da ist wohl wieder irgendwo in der Welt etwas passiert. Vielleicht ist wieder irgendwo ein kleiner Prinz geboren, das wurde ja schon immer gleich mit Extrablätter in der Welt herumposaunt. Den ganzen Tag lang erschien es uns so, als würden die Leute noch weiter herumirren. Es müsste also doch wohl etwas Anderes sein. War vielleicht ein großes Unglück passiert? Wir wurden nun doch neugierig und bekamen unterwegs so viel mit, dass es sich um ein Attentat handeln muss. Uns kamen alle mit ernsten Gesichter entgegen und hier erzählte man uns auch, dass der österreichische Thronfolger mit seiner Frau in Sarajewo auf der Straße umgebracht worden war.

Wie ein Blitz schlug uns diese Nachricht in den Magen: „Das gibt Krieg!“

Es wurde hin und her debattiert, was nun all daraus entstehen könne. Natürlich müsste der Serbe Strafe erhalten, oder würde der Russe leiden? Na, jedenfalls ging es uns ja direkt nichts an, die Österreicher würden schon mit den Serben fertig werden und der Russe würde auch wohl zugucken, wenn sie erst merken das wir unseren Bundesbruder nicht in Stich lassen würden. Wir ahnten noch nicht, dass der große Krieg doch ausbrechen würde. Nun folgten dann die langen, langen Wochen, wo aus der kleinen Ursache, die ja natürlich gar nicht mal die richtige Ursache war, sich eine große Wirkung entwickeln würde.

[read more=“Die Mobilmachung.“ less=“Die Mobilmachung.“]

In großer Unruhe verging die letzte Juliwoche. Ein Telegramm nach dem anderen kam an und wurde mit angehaltenem Atem überflogen. Wie wir doch inzwischen unsere friedliche Entwicklung missgönnten und mit Gewalt in den Krieg einstürmten. Der Kriegszustand war verhängt. Ich traf in unserem Rathaus meinen Onkel Beis, welcher auch ein richtiger Soldat ist, und sagte zu ihm im Vorbeigehen: „Na, Herr Major, nu geht’s los!“, „Aber das ist ja Unsinn“ redete er los. „Das ist ja Unsinn, die Leute sind ja alle wie verrückt geworden, Krieg! Krieg! Schreien sie alle“. Als mein Onkel aufschlagen will, sagte er: „Als wenn nun der Krieg schon losginge. Das ist alles nur Bluff! Die Erklärung des Kriegszustandes ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Ich versteh die Leute gar nicht, das rennt und rennt…“ Und damit wurde ich auch mal wieder unruhig, da auf dem Markt bei der Kommandantur weitere Zettel an geklemmt wurden, welche ich doch auch rasch lesen möchte. Am Freitag, den 31. Juli den nächsten Morgen waren alle still, bloß das Wort „Ultimatum“ ging von Mund zu Mund, alle warten auf Nachricht aus Russland. Einige Leute sagen um 12 kommt eine Antwort, andere sagen: „Na, erst heute Abend um sechs!“. Von Mittag an über fuhren alle mit Autos, als hätte man es noch nie gesehen. Manche überraschte dies. Wie ging es doch den Ladenjüngling bei Riedel. Er steht gemütlich hinterm Ladentisch und verkauft Glimmstängel, dann fuhr ein Auto vor, ein Kollege kommt rein und sagt zu ihm: „Hier lesen Sie, Sie müssen sofort abfahren zu Ihrem Truppenteil, dann und dann fährt Ihr Zug nach Kiel, steigen Sie sofort ein!“ „Aber mein Chef ist gar nicht hier, der ist heute auf Hiddensee“ „Ganz egal, halten Sie sich nicht auf, ich habe nicht länger Zeit!“ „Aber ich muss doch meinen Hut holen…“ „Hier setzen Sie meine Mütze auf“. Und damit stiegen sie alle bei dem Wickel dort mit ein und die Tür, ein nächstes Auto und los ging die Fahrt. Mein Freund, Kästing Diekermann, welcher grade dort stand, übernahm den Posten als Ladenswengel und hatte das auch gut gemacht. Sein Gesicht hätte ich auch gerne gesehen! Ja, ja, so wie hier, ist es wohl an diesen Tag noch anderen so ergangen. Selbstverständlich hatte ich auch so mal Unruhe, das ich es fast nicht aushalten kann. Ich muss unter Menschen, und wo trifft man wohl in erregte Zeiten mehr Menschen als im Krieg. Ich ging also zu dem Bruder. Dort war es ein Leben und mitten in dieses Leben kam ein Soldat eingestürmt und rief lauthals „Mobil! Mobil!“. Jeden Augenblick wurde alles still. Fast jeder hier wurde sich bewusst, was mit diesen lauten Worten gemeint war und wen das nicht bewusst war, da war doch so ein kleiner Happen lange Ungewissheit vor irgendetwas Großes schweres, was die Zukunft bringen soll. Bald schon kam wieder Lärm. Einige stimmten und schallten „Deutschland, Deutschland über alles“. Lange blieb ich hier nun auch nicht mehr, ich müsste nach Hause zu meiner Frau und müsste herumerzählen und ‘n herzlichen Schnack draus geben. Dann auch mit der Mobilmachung „am 3. Mobilmachungstag vormittags 9 Uhr“ stand auf einen Befehl. Na woraus meine Frau traurig wurde und wie ich ihr Trost gegeben habe, das geht keinen was an. Abends ging ich ins Leben und ging durch die Straßen und sah mir den Bahnhof an. Dort war ein Halten und Jagen überall. Bei den Wasseranlegestellen war es ein Gedränge mit Kutschen und Kasten. Hoch betagt führten die Droschken mit den Badegästen zum Bahnhof. Manche von den so meist kinderreichen Familien mussten sitzen bleiben, weil der Andrang so groß war. Spät am Abend noch gingen junge Menschen – so wie den ganzen Tag schon – durch die Straßen und sangen laut patriotische Lieder bis in die Nacht. Der Pastor und Superintendent H., bei dem seine Jungs als Offizier bei der Armee waren, führten vor der Kommandantur eine Rede und mit voller Begeisterung singen alle Menschen. Das war eine herrliche Viertelstunde. Nachts brachte auch nach den Oberst Hoch und Kaiser und den Gesang von Heil die im Siegerkrankt hatte sich den ganzen Tag in Bewegung und trug durch alle Straßen. Den anderen Tag war Sonntag und mittags auf dem Markt war eine große Wachtparade. Hierzu nahm ich meine Frau mit, da sie den Abend vorher nicht mitwollte, weil sie ja so traurig war. Wir stellten uns auf dem Balkon von Artushof und hörten uns die Musik mit an. Als erstes Stück brachte der Chor „Die feste Burg ist unser Gott“ mit vollen Orchester und Glockenbegleitung über den Markt. Es kam uns wie in der Oper vor, was ganz herzlich war. Bis hierher war nun alles ganz friedlich verlaufen. Nachmittags über kam Unruhe in die Stadt. Dort würde allerlei Gesindel unterwegs sein. Russische Spione würden von Boten in die Stadt gebracht werden. In der Stadt würden ebenfalls verdächtige Leute sein. Bei manchen stellte sich auch wirklich heraus, dass es russische Spione waren, wo welche, glaube ich, ungerecht verdächtigt worden sind. Jedenfalls war das eine Aufregung und mancher Russe wurde verdächtigt. Am Montag den 3. August, was ja der zweite Mobilmachungstag war, sah man manchen Bekannten in Uniform herumlaufen. Mittlerweise kamen auch alle Nachrichten über kleine Truppen an den Grenzen und unsere Ungeduld an den Feind zu kommen wurde immer größer. Das einzige was an diesen Tag ruhig ablief, mit welcher Ruhe und Besonnenheit die ganze Mobilmachung von Statten ging. Ich selbst musste am Dienstag den 4. August morgens 9 Uhr erscheinen. Auf dem Kasernenhof wurden wir erfasst und ich kam in die 7. Kompanie des Landes Infanterie Regiment Nr. 2 als Vizefeldwebel. Im Restaurant zum Brunnen würde das 2. Bataillon für unsere Kompanie entstehen. Ich wohnte zu Haus mit Von Rügen, Offizier Lieutenant, 3. Offizier, Lange, U.F. Klemann, Berge, Marker, Feldwebel Maestling, Oberstleutnant und Kompanieführer Meier von Saarpitz am Rhein. Am Sonnabend den 8. abends wurde bekannt, das unser Bataillon am anderen Morgen still verladen würden werde. Schleunigst machte ich noch zuvor Abschiedsbesuche. Am Sonntagmorgen, den 9. August um ¼ 10 führte der Tag aus Stralsund heraus.

[/read]

[read more=“Die Eisenbahnfahrt.“ less=“Die Eisenbahnfahrt.“]

Nun kam der Tag, wo wir die alte Heimatstadt, mit all das, war ich mir von klein auf an lieb und vertraut geworden ist, verließen. Ist dies nun das letzte Mal, das ich diese Stadt sehe? Ist dies nun ein Abschied für die Ewigkeit? Ist es möglich, das ich all das, war mir hier vertraut ist, nun für immer verlassen soll? Na, ich kann es nicht glauben! Na, ich glaube es nicht! Und wenn der Verstand mir tausend Mal sagt: „eine kleine Kugel muss dich bloß treffen, dann bist du tot“. Na, das letzte Mal ist noch nicht, ich werde die Stadt wiedersehen. Das mir so ein Gedanke, als das einzig schöne Stadtbild allmählich verschwindet. Mit einem tiefen Seufzer drehte ich mich vom Fenster ab, als ich nichts mehr von der Stadt sehen kann und setzte mich in eine Ecke. Im Abteil war wirklich Platz. Ich selber wurde an dem Tag dorthin kommandiert und habe mir selber natürlich keinen schlechten Platz reserviert. 2 Abteile teilte ich mir mit 4 Mann, welche für 3 Funktionsoffiziere und für mich bestimmt waren. In dem einem Abteil kamen die Drei und in das andere nahm ich noch den Unteroffizier der Reserve Mosler mit, da er ein kleiner, netter und verträglicher Mensch war. Zuerst saßen wir ruhig da, schon bald kam Leben in die Bude. Die, die nebenan waren, fingen an zu singen, und das steckt an. Das dauerte gar nicht lang, da sangen wir auch mit. Zuerst haben wir geglaubt, wir kämen nach Frankreich, da wir jedoch in Stralsund gegen Pocken geimpft worden waren, wussten wir alle, dass es nach Russland ging. Bloß das wir an die östliche Grenze kamen, das war uns noch verborgen. War es nun drinnen den Tag für alle etwas lebendiger geworden, so war es außen noch ganz anders. Die ganze Fahrt, so ging es 24 Stunden und es ging nach Thorn, war das ein Gewinke und Gejubel und Tuchschwenken nach uns. Kinder und alle Leute, Männer und Frauen winkten uns zu und sangen „Auf Wiedersehen!“. Aus jedem Haus, aus jedes Fenster wehten weiße Tücher und wünschten gute Fahrt und glückliche Heimkehr. Das ganze Reich war im wahren Triumphzug. Ob wir wohl einen Rückzug erleben? Womit an alle der große Wunsch liegt, ja. Da ist wohl keine Familie, in unser großes Vaterland, die nicht selber mehr oder weniger von dem Krieg betroffen wird. In allen größeren Bahnhöfen waren hervorragende Einrichtungen, um die tausenden von durchreisenden Truppen zu bewirten. Ganz besonders vorbildlich waren diese Vorkehrungen in Stettin. Da waren große, überdachte Hallen mit reichlich Tischen und Bänken aufgestellt, an die die Soldaten speisen würden. Hier gäbe es ein warmes Gericht. Ältere Damen und junge Mädchen verteilten außerdem noch Zigarren, Zigaretten, Butterbrot, erfrischende Getränke, etc. Alle mit freundlichen Gesichtern. Bei der Abfahrt winkten sie uns nach: „Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!“. Und so blieb es die ganze Fahrt, als wir durch irgendwelche Stationen kamen. Uns kamen Leute entgegen, den der Krieg nicht ersparte.

[/read]

[read more=“Tillitz bei Thorn. (10.-16. August 1914)“ less=“Tillitz bei Thorn. (10.-16. August 1914)“]

An dem Tag, den 10. August, kamen wir vormittags um 9 Uhr in der Festung Thorn an, wo wir auf dem Güterbahnhof entladen worden. Von hier aus traten wir unseren ersten, großen Marsch an. Das war an dem Tag eine ganz große Hitze und wir hatten unter das schwere Gepäck sehr zu leiden. Es dauerte auch gar nicht all so lang, dann machten 2 Kerle schlapp und blieben am Chausseegraben liegen. Die eigenen Stiefel waren noch nicht ordentlich eingelaufen, und nun gab es Blasen unter den Füßen. Ich bekam auch welche, aber ich selbst machte nicht schlapp. Der Marsch an und für sich war ja auch gar nicht weit. 12 km nach Tillitz. Wir sind ja später schon an einem Tag 4 Mal so weit gelaufen, ohne dass wir aufgeben mussten. Uns fehlte ja noch die Übung. Am 2. und 3. Tag blieben wir in Zakrzewsko zurück, und der erste Tag, bei dem ich war, kam in Tillitz in das Quartier. Tillitz selber ist ein großes Gut und führt ein polnischer Edelmann. Der Oberst Klemann und ich kamen ins Herrenhaus, die kleinen in die Schule. Ich habe eine kleine Stube mit Kabinett gehabt. Mein Fenster war ganz mit Weinlaub berankt, der Blick durch das Fenster fiel auf dem Teich, auf denen sich Enten und Schwäne tummelten. Hier in Tillitz, wo wir ja mehrere Tage blieben, hatte ich herrliche, friedliche Stunden verlebt. Meine Verpflegung, die ich von der Herrschaftsküche bekommen habe, war tadellos und wurde mir von dem Stubenmädchen in mein Zimmer serviert. In meiner freien Zeit, die sehr bemessen war, ging ich in den schönen Park spazieren oder setzte mich an dem Teich und beobachtete, wie das Federvieh sich dort amüsiert. Dort rauchte ich meinen Tabak und ging meinen Gedanken nach. Das war dort so still und friedlich, dass ich es mir mit Gewalt vorstellen musste, das ich in Kriegstagen war. Unser Dienst bestand hier mit kleinen Übungsmärschen und Gefechtsübungen in Bataillon und Regiment. Im Übrigen auch Exerzierdienst innerhalb der Kompanie. Wie lernten aus diesen Manöver die ganze Umgebung kennen. Eines Tages wurden wir alle in gelinde Aufregung versetzt, durch die Meldung, das feindliche Patrouillen, Kosaken in der Gegend gesehen worden sein. Wir hörten nachmittags auch heftigen Kanonendonner, welche sich als Übung bei Graudenz herausstellen soll. Jedenfalls mussten wir von nun an stets parat sein. Abends, wenn ich im Düstern die Butzenwache revidieren ließ, hatte ich das schönste Schauspiel. Die großen Scheinwerfer von Thorn und Graudenz schienen und Leuchtkugel stiegen auf. Jenes Tages sahen wir über der Festung auch einen großen Fesselballon aufstiegen und den ersten Flieger nach Russland einfliegen. Sonntag den 16. August rückten wir morgens zum Feldgottesdienst nach Ostaschewo oder Ostichau. Die Sache war durchaus nicht zierlich und der Marsch dorthin nicht wert. Ich bekam die Erlaubnis, nach Thorn zu reisen und habe mir die alte Stadt ordentlich angesehen. Herrgott, was war das für ein Leben in den Straßen. Alle Orte mit Militär vertreten. Ich glaube, da wäre nicht eine Gattung, die nicht vertreten wäre. Nachdem ich mir auf dem Markt in Artushof ein wenig sattgegessen habe, besuchte ich 2 Kirchen und sonstige Sehenswürdigkeiten. Die Stadt an und für sich konnte mir nichts besonders gefallen, denn sie ist nicht all so reinlich. Auch außen sieht es nicht schön aus. Meist bloß große Mietskasernen. Die große Weichselbrücke hatte mir mehr gefallen. Ich kaufte in der Stadt für meine beiden Kinder noch zwei Spielsachen, die ich zur Post nach Hause schicken ließ und ging abends nach Tillitz zurück.

[/read]

[read more=“Wolfserbe. (17. August 1914)“ less=“Wolfserbe. (17. August 1914)“]

Der schöne Tag von Tillitz hatte nun ein Ende bekommen. Heute Morgen mussten wir den gastlichen Ort verlassen und marschierten nach Gronowo, wie es auch seit einigen Jahren Wolfserbe heißt. Dies ist auch ein großes Gut und liegt ungefähr eine halbe Stunde von der russischen Grenze entfernt. Ein wunderschönes Schloss mit großen Turm steht mitten auf dem Hof. Hier würde nun der ganzen Sache alles gleich ein bisschen kriegsmäßiger angefasst werden. Verschiedene Wachen wurden aufgestellt. Ein Durchlassposten kam an die Chaussee, wo wir auch Hindernisse bauen mussten, damit Autos dort nicht so schnell durchfahren sollen. Wir nahmen dazu Wegsperren, die wir quer über die Chaussee stellten und fest verbunden hatten. Ein Aussichtsposten kam auf dem Turm. Hierzu drängten sich die Leute richtig, denn es stünde sich dort oben sehr schön. Man hatte eine ganz wunderschöne Aussicht über die ganze Umgebung. Am meisten Interessant war für uns natürlich die russische Siedlung. Das war ein wunderschöner Blick über das Tal der Drewenz. Hier fließt der Drewenz Fluss durch, welcher eine Zeitlang die Grenze bildete. Der Hintergrund war alles düsterblauer Wald. Sämtliche verfahrenen Besucher waren auf das heilige Zarenreich eingestimmt. Wir ahnten noch nicht, wie bald wir selber dort einrücken würden. Hier in Wolfserbe habe ich auch zum ersten Mal selbst Brot geschmiert. Ich habe eine schöne Scheibe Rindfleisch bekommen, kaufte mir ein bisschen Margarine, Butter war nämlich nicht zu kriegen, und machte mir ein Rumpsteak, welches ausgezeichnet geschmeckt hatte. Klemann hatte sich sein Stück in kleiner lauter Stücke geschnitten und dann gebraten. In Zukunft hatten wir uns dann immer zusammengefunden, er schleppte heran und ich kochte. Wir sind gute Kameraden geworden. Abends um 10 krochen wir in das Stroh und waren bis um 11 noch äußerst munter. Da wurden alle möglichen Witze erzählt und gelacht. Wir hatten ja die ganze Nacht zum Schlafen noch vor uns.

[/read]

[read more=“Das erste Menschenopfer.“ less=“Das erste Menschenopfer.“]

Prost Mahlzeit! Mit dem Ausschlafen war das nichts, denn früh um 1:30 wurden wir alarmiert. Schnell wurde noch ein wenig Kaffee gekocht und dann wurde abmarschiert zu den 5 Kilometer entfernt gelegenen Bahnhof Tauer, wo wir verladen werden sollen. Wohin es geht, wusste aber kein Mensch. Bald waren einige von uns Kerle beim Marschieren nicht mitgekommen. Als wir antreten sollen, fehlte einer. Gewehr und Tornister und Koppel war da, aber der Kerl selber war nirgendwo zu finden. Wir glaubten alle, er hätte sich schnell verdrückt, weil die Sache nun brenzlig wurde. Die Sachen kamen also zum Lazarett und wir rückten aus. Als wir an das letzte Haus ganz am Ausgang von dem Dorf vorbeikamen, kommt der Kerl in Unterwäsche heraus und starrt ganz verwundert auf unsere Marschkolonne. Es soll doch erst morgens um 6 angetreten werden, wie gestern Abend so gesagt wurde. Er hatte sich die ganze Nacht bei Marinka hingelegt, wo ihm das wohl besser, als in der Scheune gefallen hat. Na, unser Oberst war ja kein Unmensch und so beließ er es bei einer Verwarnung. Er wüsste ja als Landmann auch wohl, wie das auf dem Land manchmal ablief. Bei dem Verladen von Lebensmittel am Bahnhof Tauer passiert noch ein Unglück. Bei dem einen Lebensmittelwagen auf der schrägen Rampe kam einer ins Schwanken und der Fahrer fiel unter die Räder und schlug sich den Kopf auf. Das war das erste Menschenopfer, was der Krieg von uns gefordert hatte. Die Fahrt ging nun über Thorn – Nieszawa – Alexandrowo nach Wloclawek. Hier in diese ziemlich große Stadt verließen wir den Zug und marschierten über das fürchterliche Straßenpflaster durch den Ort und bekamen bei der Gelegenheit den ersten Einblick in russische Verhältnisse. Das Bahnhofgebäude könnte uns wohl gefallen, das war groß und schön eingerichtet. Schade drum, es soll nicht mehr lang stehen. Auch die Kirchen mit den großen, rund- vergoldenden Kuppeln machten einen hübschen Eindruck, allgemein machte die Stadt, mit Ausnahmen von wenigen Gebäuden, einen kümmerlichen Eindruck. Anständige, schöne Läden und Geschäfte, so wie es bei uns Zuhause ist, sieht man hier nicht. Als wir aus der Stadt herauskamen, mussten wir noch einige Kilometer nach Osten gehen und kamen schließlich, nachdem wir 1 ½ Stunden auf der Waldchaussee gegangen sind, nach Kowalewicz. Hier rückte unsere Kompanie auf Vorposten. Ich selber kam mit 24 Mann mitten in das schöne, hohe Kieferholz auf Feldwache. Hier waren wir nun alle 40 km in Russland drinnen und mussten hellwach auf dem Posten sein, dass uns keine Kosaken auf dem Pelz kommen. Na, das war unsere erste richtige Feldwache im Feindesland, und wir waren auch hellwach auf den Knien. Den anderen Morgen, den 19. August, rückte unsere Kompanie dann wieder nach Wloclawek ein, wo sich das ganze Detachement Reuter, so hat nämlich unser Oberst (er war ein Bruder von den Zabener), Infanterie, Artillerie und auch eine halbe Schwadron schwere Reiter sammeln ließ. Als wir noch alle dort standen, kam einer von unserem Flieger an, welcher bei uns gelandet ist und Meldung brachte. Nun würden wir einen beschwerlichen Marsch antreten, der uns zum Mittag nach Brzesc führen wird. Der Weg war meist tiefer Sand und ging meist durch Wald. Brzesc Kujawski ist eine kleine Stadt und noch mehr dreckiger als Wloclawek.

Je kleiner die Stadt, je größer der Dreck.

Wir kamen allesamt in Alarmquartiere, unsere Kompanie in die Zichorienfabrik. Da wir nun in Feindesland waren, wurde das, was wir notwendig für die Verpflegung brauchten, requiriert. Wir halten für die Kompanie ein schönes Kalb, welches wir auch bald schlachten würden. Die Leute mussten alleine abkochen. Ich hatte mit Feldwebel Maestling sofort die Leber bekommen. Wir gingen damit in ein Haus rein, wo wir eine Frau baten, uns diese zu braten. Sie war auch willig dazu. Sie saß dort mit 7 Kinder alleine, ihren Mann hatten die Russen weggeführt, um ihn in die Uniform zu stecken. Den ganzen Transport war über die Preußen gesungen worden. Sie saß mit großer Angst dort, denn die Leute hätten ihr gesagt, wir würden sie ja umbringen. Wir beruhigten sie natürlich und sagten ihr, dass ihr Mann bei uns besser aufgehoben wäre als bei den Russen, und das sie sich nach dem Krieg sicher wiedersehen. Wir aßen ein wenig und ließen ihr den ganzen Rest. Um die Kinder alle fröhlich zu bekommen, gaben wir noch jeder 2 Mark zu und gingen wieder. Sie hatte sich den preußischen Soldaten jedenfalls anders vorgestellt. Im Übrigen ließ sich das hier ganz gut leben. Es gab hier ganz gutes Bier. Brot und Fleisch sind hier nicht wenig. Für 1 Pfund bestes Rindfleisch bezahlt man hier ungefähr 30 Pfennig. Zum Anschein mussten wir uns außen vor der Stadt verschanzen, damit es so aussah, als wenn wir uns hier festsetzen wollen. Unser Detachement hätte überhaupt öfters so einen Auftrag gehabt, der bloß ein Bluff sein sollte. In der Nacht vom 20 auf den 21. Um 2 Uhr wurden wir alarmiert, das fast geräuschlos, und marschierten nach Wloclawek hin. Dort müsste wohl irgendwas in der Luft liegen. In Wloclawek waren alle verschiedenen Verhaftungen vorgenommen und auch unsere Truppe war von der Weichsel geschützt worden. Wir wurden wieder nach Deutschland verladen und hinter uns die Weichselbrücke in die Luft gesprengt und der Bahnhof angesteckt. In Alexandrowo fuhr ein Panzerzug. Der Bahnhof war alles durch das Flaggenkommando mit Landsturm besetzt. Wir fuhren über Thorn zurück nach Schönsee in Westpreußen. Wir marschierten durch die Stadt und kamen in Friederikenhof ins Quartier.

[/read]

[read more=“Friederikenhof – Birkeneck. (22./23. August 1914)“ less=“Friederikenhof – Birkeneck. (22./23. August 1914)“]

Hier in Friederikenhof hatte ich das schönste Quartier von dem ganzen Feldzug gehabt. Ich teilte mit dem Feldwebel Maestling ein schönes und gut möbliertes Zimmer im 1. Stock von dem Herrenhaus. Die Betten waren prachtvoll und die Verpflegung einfach großartig. Abends ging ich mit dem Feldwebel nach Schönsee, wo es vom Bataillon Büro Geld zum Sold geben soll. Hier traf ich auch Hermann Kleversaat. Wir hatten den Abend noch verschiedene Lokale aufgesucht und uns viel unterhalten. Als wir spät gegen 11 Uhr in unser Quartier kamen, war die Wirtschafterin und das Stubenmädchen noch auf und servierten und noch kalte und warme Speisen und entschuldigten sich, dass sie Kartoffeln nicht mehr erhitzen konnten. Sie hatten seit 8 Uhr auf uns gewartet.

Auf dem Tisch standen 2 stattliche Karaffen mit Rotwein, den wir mit dem größten Vergnügen uns zu Gemüt führten. In einem Schwung waren sie alle.

Den anderen Morgen hatten wir eine kleine Gefechtsübung auf dem Acker und waren gerade bei dem herrlichen Mittagessen, da kam folgende Meldung: „Um 3 Uhr steht die Kompanie bereit zum Quartierwechsel“. Oh, was waren wir wütend. All das fluchen hilft nicht, jeder Befehl ist heilig. Der Marsch ging zunächst nach Gajewo. Hier luden wir unsere Tornister ab und mussten dann wieder an die Drewenz marschieren. Hier standen wir nun wieder direkt an der Grenze. Die Gegend ging steil zu der Drewenz und war alles stark von uns befestigt. Wir selber mussten auch noch heran und die Gegend verschanzen. Die Gegend ist hier äußerst romantisch. Auf der anderen Flussseite liegt eine alte große Ruine mit Turm, das Ganze erinnert sehr an das Heidelberger Schloss. Jenseits von dem Fluss liegt das russische Gebiet der Stadt Dobrzyn. Durch das Fernglas konnte ich sehen, das auch dort das ganze Wehrgelände von uns mit Schützengräben, Zaun und Drahthindernissen befestigt war. Gegen Abend rückten wir wieder nach Gajewo aus und bekamen unterwegs im düsteren, auf dem Sandweg alle einen kleinen Vorgeschmack von das, was wir später noch in Russland erleben würden. Das Quartier im Herrenhaus von Gajewo war leidlich, die Verpflegung ging so. Am 23. Auguste morgens Abmarsch nach Schönsee und von dort aus mit der Bahn nach Strasburg an der Drewenz. In Schönsee war noch für die Abfahrt ein wenig Zeit übrig, Klemann und ich gingen noch zu einer Wirtschaft, wo wir uns rasch ein bisschen zurechtmachen würden. Dazu tranken wir eine Flache Portwein, die uns ordentlich aufgewärmt hat. Von Strasburg marschierten wir gleich wieder nach Birkeneck bei Hohenlinde. Die Gegend ist hier äußerst reizvoll. Schöne hohe bewaldete Hügel, im Grund einen schönen klaren See, umstanden von düsteren Tannen. Birkeneck selber ist ein großes Gut mit einem schönen Herrenhaus. Ich war dort auch wieder einquartiert und hatte eine schöne Stube und ein noch schöneres Bett. Hier wurde allerlei über Alarm gemunkelt, denn die Russen waren nur noch 25 km von uns aus entfernt. Na, diese Nacht habe ich doch noch recht schön und ruhig geschlafen. Das war nun auch für lange Zeit das letzte Mal.

[/read]

[read more=“Aus der Schlacht bei Tannenberg. (24. August 1914)“ less=“Aus der Schlacht bei Tannenberg. (24. August 1914)“]

24. August. Den anderen Morgen bekamen wir den Befehl zum Abmarsch, der uns dann auch gegen Mittag von Radfahrern überbracht wurde. Der Feind soll in Lautenberg sitzen, und wir sollen den dort herausschmeißen. Wir rückten also auf der Chaussee entlang und trafen allmählich die anderen Kompanien, die noch zu unserem Bataillon gehörten. Dann ging der Vormarsch los, immer an der Bahnstecke entlang, Bei den ersten Rendezvous wurde der Patronenwagen fertiggemacht und alle Leute bekamen noch lange Patronengürtel umgehängt. Der Major hatte sich wohl erheblich etwas vorgestellt. Wir hatten ja noch gar keine Patronen verschossen, hatten also noch jeweils 150 Stück pro Mann. Jedenfalls war das ein ganz großes Gewicht mehr zu schleppen. Wir klabasterten nun auf den Bahndamm entlang und gingen immer zu zweit entlang, einer über die Schwellen, grad so, als sie liegen würden. Gegen Abend kamen wir in einen Forst, hier mussten wir ganz leise marschieren, damit die Russen, die dicht bei uns sein sollen, uns nicht hören. Als wir an den jenseitigen Rand von dem Forst ankamen, hielten wir an. Jedes Sprechen wurde verboten, Licht durfte nicht angemacht werden. Der Major mit seinem Anhang war selbst noch am Ende gewesen und kam dann ganz geheimnisvoll an und sagte:

Alles bleibt lautlos, vor uns liegen die Russen und Kochen ab. Man kann die Feuer sehen. Wir werden sie nachher überfallen.

Na, das kann ja nett werden. Wir durften uns nun unsere Mäntel anstecken und uns mit dem Gewehr im Arm hinlegen. Mit einmal sahen wir vor uns allerhand Lichter auftauchen, die von Laternen stammen müssten. Es dauerte gar nicht lange, da hörten wir ein Knarren und Rattern. Als sie näherkamen, klangen sie gar nicht russisch, sondern verdammt deutsch. „Verdammter Lümmel, pass doch auf! Links rum! Halt! Halt! Der Wagen fährt wohl zu dicht auf!“, so schallte es muntern, wie ein Peitschenknall, durch die Nacht. Unsere ganze schöne Heimlichkeit war flöten gegangen. Unser Gepäck, das wir nicht auf dem Bahndamm mitnehmen konnten, hatte einen Umweg gemacht und kam uns nun entgegen. Nun würden ja die Russen munter werden und wegziehen. Schade, das aus unseren Überfall nun nichts mehr werden kann. Über die Russen, die unser Major gesehen hat, entpuppten sich nachher als unser anderes Bataillon. Was da wohl gesagt worden wäre, wenn wir sie im düsteren angegriffen hätten?

[/read]

[read more=“Wir wollen Wasser haben! (25. August 1914)“ less=“Wir wollen Wasser haben! (25. August 1914)“]

Bei Tagesanbruch ging der Vormarsch nun wieder weiter. Wir kamen bald an eine Waldchaussee und sahen hier die ersten Blutlachen. Unsere Radfahrer hatten hier alle feindlichen Kavalleriepatroullien getroffen und die ersten Schüsse ausgetauscht. Der Marsch war bei dem heutigen Wetter sehr anstrengend. Das Wasser in den Feldflaschen war über Nacht alle geworden, und die Leute haben unter großen Durst zu leiden. Wir kamen an verschiedene Gehöfte vorbei, die alle total verbrannt waren. Unterwegs trafen wir eine Sanitätskompanie. Das schien also wirklich ernst zu werden. Später wussten wir alle immer Bescheid, wann wir diese Brüder zu sehen bekamen; dann lag immer etwas in der Luft. Auf diesem Marsch kam es beinahe im Ort zu einer Meuterei. Weil gar keine Anstalt gemacht wurde, Wasser zu haben, fingen die Männer an, danach zu fordern. Schließlich musste der Kompanieführer nach vorne reiten und dem Major melden, dass alle Leute schlapp werden würden. Das hat dann auch gewirkt und er ließ bei dem nächsten Brunnen – sein Pferd – trinken. Wir marschierten vorbei. Na, hätten die Männer vorher nach Wasser gefragt, denn fingen sie nun an zu schreien und zu schimpfen. Bei dem nächsten Gehöft hielt der Major und hörte das. Die nörgelnde Kompanie blieb einfach stehen und schrie: „Wir wollen Wasser haben!“ „Wollt ihr vorwärts, marsch sage ich“, rief der Major. „Wasser her!“ sagen die Männer hinterher. „Wollt ihr das Maul halten“. „Wasser her!“ schallt es und die Kerle gingen nicht weiter. „Ich schieße den ersten besten von euch nieder, wenn Ihr nicht weitergeht!“ schrie der Major und sagte dann „Vorwärts, marsch!“. Na, es dauerte einen Augenblick, dann gingen die Männer langsam weiter. Wir Vorgesetzten mussten ja natürlich auch zustimmen, im Herzen geben wir aber doch den Männern recht. Sie hatten wirklich schwer zu leiden. Der Major musste allmählich doch einsehen, dass er von diesen Männern nicht die Hälfte von seinen Leuten mitbekommt und ließ nun Wasser holen. Das Kochgeschirr wurde aufgestellt und dann ging es zu dem Brunnen. Ach, wie schmeckt das Wasser schön!

Bald führte eine Artillerie an uns vorbei und es dauerte gar nicht lange, dann ging es Bumm, Bumm!

Als wir aus dem Wald herauskamen, mussten wir uns links von der Chaussee entwickeln und lagen nun ungeschickt dort ausgeschwärmt. Vor uns lag die kleine Stadt Lautenburg, wo unsere Artillerie die Feinde beschießt. Wir Infanteristen kamen zunächst nicht dazu, Schüsse abzugeben. Wir sammelten uns wieder auf der Chaussee und gingen geschlossen dicht an die Stadt heran. Unsere Kavalleriespitzen waren alle durch den Ort durch und haben keine Feinde mehr gesehen. Unser Bataillon bekam den Befehl durch den Ort zu gehen und jenseits Stellung zu nehmen. Wir rückten also mit vorgehender Spitze in die Stadt ein. Artillerie ebenfalls. Als wir auf dem Markt kamen, wurde das mit einem Mal eine Knallerei um uns herum, das hieß nichts Gutes. Aus der Kirche und den Kellern wurde auf uns geschossen. Unsere Männer waren ganz erstaunt und schossen auch gleich los, obgleich sie ja gar keine Feinde sehen konnten. Jeder Büchsenschuss hörte sich hier in den engen Straßen so an, als wenn eine Kanone losging. Das war eine Mordsschweinerei. Wir fingen dann nun an, die Häuser durchzusuchen. Durch die Türen brauchten wir gar nicht erst gehen, denn die Schaufenster waren alle schon zerschlagen und wir gingen durch das Glas. Zum Unglück fingen nun noch unsere Maschinengewehre von außen an die Dächer abzutragen, so dass es immer „tack, tack“ gegen die Häuser schlug und uns der Kalk und die Dachziegel um die Ohren flogen. Nun sitzen wir im Bedrängnis! Wir kommen nicht recht weiter und auch nicht zurück. Was sollen wir machen? Wir ließen also die Hornisten feste Blasen. „Das Ganze, halt!“ Endlich hörten dann die Maschinengewehre auf zu schießen und wir kamen dort wieder heraus, wo wir hereingekommen waren. Bei der nächsten Besichtigung fanden wir, dass unsere Verluste ganz gering waren. Wir gingen nun um die Stadt herum und gingen dort in Stellung, währen hinter uns nun andere Truppen in die Stadt zogen und das, was noch an Russen und verdächtigen Zivilisten dort war, festnehmen. Ein paar Zivilisten wurden noch denselben Tag erschossen. Da sich kein Feind mehr sehen ließ, bezogen wir vor der Stadt wache. Das war nun unser erstes Gefecht, und es war sehr zu bedauern, dass das so eine Schweinerei aus dem Hinterhalt geworden war. Einige von unseren Männern waren dadurch enttäuscht und haben erst allmählich in den späteren Gefechten das Gleichgewicht wiedergewonnen. Es hätte mit einer richtigen Feldschlacht anfangen müssen. Den nächsten Morgen machte ich der Stadt einen Besuch. Ach, wie sah es dort aus! Jammervoll. Ich will mich überhaupt nicht dabei aufhalten, das näher vorzustellen, das würde ich später schon noch tun.

[/read]

[read more=“Grausig sah hier die Gegend aus. (26./27. August 1914)“ less=“Grausig sah hier die Gegend aus. (26./27. August 1914)“]

Morgens ging nun unser Vormarsch nach Soldau weiter. 1 km von der Stadt fingen wir schon ans, uns zu entwickeln. Während meine Kompanie in das nächste Dorf einrückte und sich dort zuerst mit den Russen in der Wolle kriegte, blieb ich mit meinem Halbzug als Bedeckung bei unseren Maschinengewehren, die auf einen hohen Hügel in Stellung gingen. Wir lagen oben auf einem Berg in einer Mergelkuhle, wo wir gut gedeckt waren und auch einen schönen Ausblick hatten. Hinter uns war die schwere Artillerie aufgeführt. Wir können nun beobachten, wie sich jenseits von dem Dorf die Schlacht entwickeln würde und meldeten unsere Beobachtungen immer zu der Artillerie retour, die dann bei passender Gelegenheit zwei von ihren Kanonen rüberschicken würden. Wie brummt einen das über den Kopf, als wenn ein kleiner Zuckerschock durch die Luft fliegt. Ich glaube, wenn wir nicht in der Kuhle sitzen würden, hätten wir Blähungen in der Hose bekommen. Nicht vor Angst, nee, wegen dem Luftdruck. Auf einmal sahen wir dann die Dinger aufschlagen und große Fontänen von Dreck und Qualm aufstiegen. Da der Kampf immer wieder nach vorne ging, mussten unsere Maschinengewehre mehrmals Stellungswechsel vornehmen. Schließlich rückten sie in Galopp ganz auf und wir dann „hopp, hopp“, mit. Mein Befehl lautete mit meinen Leuten nun als Bedeckung bei der schweren Artillerie liegen zu bleiben. Das war immer ein unangenehmer Posten, denn die Artillerie lenkt immer die feindliche Schwester auf sich. Wir hatten dann auch bald Schrapnelle über uns und Granaten um uns, wurden glücklicherweise nicht getroffen. Dicht bei uns war eine Kompanie von L9 herangekommen. Dabei war ein Tambour, der hatte uns bespaßt. Ich lag nämlich mit meinen Leuten am Grabenrand von einem breiten Graben in großer Deckung. Das hat der Tambour gesehen und schlenkert sich vorsichtig an uns heran. Mit einmal fliegt etwas in die Luft und feindliche Schrapnelle platzen ganz dicht bei uns. Als das Knallen aufhörte, saß der Tambour auf dem Hintern, blass und mit einem Gesicht aus das die helle Angst sprach. Das war so komisch, so ein großer, vollbärtiger Kerl sich so jämmerlich benommen hatte, zu sehen. Dieses Theater wiederholte sich noch zweimal, und ich hatte noch zu sehen, dass ich diesen Kerl wieder nach seiner Kompanie hin gejagt bekomme. Mittlerweise war das Gefecht wieder fortgeschritten und auch die Artillerie zog weiter. Ich schloss mich nun an der Kompanie von L. 9 an und ging mit dieser weiter. Wir kamen schließlich durch Wald und an ein Gehöft, wo Munitionskolonnen standen. Etwa 1 km weiter war wieder das schwere Artillerie in Stellung. Wir blieben als Bedeckung hier liegen. Dann kam der Brigadestab bei uns vorbei und ich meldete mich bei dem General M. Dieser sagte: „Sie kommen mir gerade recht. Lautenburg hinter uns wird von feindlicher Kavallerie Abteilungen angegriffen. Wir müssen mit einem feindlichen Kavallerieangriff aus der Flanke rechnen. Sie nehmen mit Ihren Leuten dort jenseits der Chaussee Stellung und versichern auf jeden Fall, dass unsere Artillerie gefördert wird. Dort ist noch ein verschanzter Halbzug, der tritt mit seinem Führer unter Ihr Kommando“. So, das kann ja gemütlich werden. Nun hieß es aufpassen. Ich nahm also Stellung und beobachtete stetig durch das Fernglas. Ganz in der Ferne waren auch Abteilungen zu sehen. Da ich nicht erkennen konnte ob sie freundlich oder feindlich waren, blieben wir, damit sich vor uns auch keine Gefahr bildet. Als es langsam dunkel wurde und unsere Kolonnen angerückt waren, ging ich wieder zu dem Gehöft hin und schloss mich dort wieder der 12. Kompanie L 9 an. Als es nun komplett Dunkel war, mussten wir mit der Kompanie sofort antreten. Seitengewehr wurde aufgesetzt und ganz leise ging es nun vor. Richten taten wir uns nach vorher verabredete Lichtsignale, die wir mit unseren Taschenlampen gaben. Nachdem wir durch verschiedene Graben und Sumpfstrecken gegangen sind, hielten wir an. Hinter uns führte die Artillerie wieder ab. Ich tat Befehl mit meinem Halbzug, das Gepäck zu begleiten und wir kamen nachts um 12 Uhr bei dem Sammelplatz von der Artillerie an. Grausig sah hier die Gegend aus. Ganze Gehöfte standen in Brand, andere waren alle bis auf dem Grund abgebrannt. Verendetes und verbranntes Vieh lag überall neben den Trümmern. Über all diese Trümmer krochen wir herüber, um an die Wasserpumpe zu kommen, denn wir hatten alle großen Durst. Zum Zelte aufschlagen war keine Zeit, denn der Tag fing bald an und es ging ja dann wieder los. Wir wickelten uns also in unsere Mäntel und legten uns so auf dem Acker. Steif und kalt machten wir noch Kartenspiele und tanzten von dem einen Beim auf das andere, um wieder warme Füße zu kriegen. Bei Morgengrauen wurden wir von der Artillerie entladen und sahen bei Heinrichsdorf unsere Kompanie wieder.

27. August. Wir hatten uns gerade noch ein bisschen, warmen Kasten- und Kommissbrot geben lassen, da ging es auch wieder los. Nun waren wir eine Viertelstunde vormarschiert, dann kamen uns alle wieder eiserne Portionen zugeflogen. Vor und hinter uns, rechts und links, schlugen die Granaten ein. Wir überstehen mehrere Hügelketten und kamen auch durch kleine Waldstücke. Die Russen jagten wir immer vor uns her, von einer Stellung in die andere. Mehrmals gab es auch Pausen für uns, die wir jedoch immer eine halbe Stunde hatten, wo wir dann gerade in einem toten Winkel liegen blieben sind.

Wir waren mit anderen Truppen in Berührung, die Leute erzählten das in einem Wald 17 junge Mädchen liegen, welche die Kosaken die Brüste aufgeschnitten und den Unterleib aufgeschlitzt hatten.

Das soll ein grausiger Anblick gewesen sein. Welche davon hatten noch schwache Lebenszeichen gegeben und wir hatten dadurch eine grimmige Wut! Alle Gehöfte in der ganzen Umgebung standen mehr oder weniger in Brand, den ganzen Tag war das ein furchtbarer Anblick. Gegen Abend schwächte die Schlacht ab, bei Hohendorf machten wir zunächst halt. Vor uns lag ein tiefer, sumpfiger Grund, dort hatten wir die Russen durchgejagt, die nun die jenseitigen Höhen noch besetzt hielten. Weiter schafften wir nicht mehr, da wurde es lebendig. Erst kam ein Russe zum Vorschein und winkte mit einem Tuch. Ich ging mit 3 Mann auf einmal los winkte wieder, er soll mal kommen. Dann kamen immer mehr von solchen Männern zum Vorschein, um sich gefangen zu geben. Ich habe mit meinen Leuten an diesen Tag 1 Offizier und 66 Mann eingebracht. So etwas tat sich auch bei anderen Stellen ab. Einige von diesen Männern waren klatschnass. Sie hatten ganz und gar in den Graben gelegen und bloß den Kopf runtergehalten. Sie mussten sich ausstrecken und ihr Tuch auswringen, damit sie die Nacht nicht so stark frieren müssen. Einige waren auch mehr oder weniger schwer verwundet. Das war ein jämmerlicher Anblick, als wir sie in Briom durch das Dorf leiten mussten. In der Scheune wurden sie für diese Nacht eingesperrt. Wir bereiteten uns vor und machten Rast, also ohne Zelte, und kochten uns eiserne Portionen.

[/read]

[read more=“Ein wirklich schaurig, schönes Bild! (28. August 1914)“ less=“Ein wirklich schaurig, schönes Bild! (28. August 1914)“]

28. August. Diesen Tag vergesse ich in meinen Leben nicht. Bei Tagesanbruch fing das Getöse wieder an. Unser Bataillon kam für das erste nicht zur Entwicklung, sondern hatte den Auftrag als Unterstützung geschlossen hinter den nächsten Flügel zu folgen. Wir lagen den ganzen Vormittag in das heftigste Granatfeuer und mussten immer aufpassen, dass die Russen, die mit Streufeuer geschossen hatten, uns nicht treffen. Bald ging wir 30 Schritte links, dann wieder Rechts, bis es ein Ende war. Getroffen hatte uns nichts, obgleich viele Geschosse ganz dicht bei uns einschlugen. Bloß Dreck spritze uns um die Ohren. Einige von uns sahen wie die Schornsteinfeger aus. Schließlich lagen einige dicht bei zwei Strohballen, hier passierte folgendes: Unser Oberst R, der immer ein helles, ruhiges und überlegenes Ansehen hatte, stand bei uns. Wenn nun eine Granate angeflogen kam, dann duckten sich welche von uns Leute unwillkürlich und sofort. Na, der Oberst, der besser immer ganz am Ende hinter uns mitlief, läuft nun los. „Wer wird so feige sein. Das ist ja Schlappheit. Ich bitte die Herren Kompanie und Zugführer dafür zu sorgen, dass die Leute hier im Gefecht die Ruhe bewahren. Dieses Granatfeuer ist gerade ein guter Instruktionsstoff. Wenn die Granate trifft, den schlägt sie natürlich zu Gruß und Muuß, auch die zunächst stehenden. Wer da aber 10 Meter von ab bleibt, der wird höchstens mit Dreck beworfen. So ein Ding reißt doch höchsten einen Trichter von 3-4 Meter Durchmaß. Es ist schlapp, wenn die Leute sich davor ver…“ … Sch Sch Sch … – Bumm! Da kam wieder so ein Dreck angeflogen und Schwupp! Da saß plötzlich Herr Oberst mit einem ganz ängstlichen Gesicht hinter dem nächsten Strohballen. Wir können solche dämlichen Leute hier auch Strohballen hinstellen. Na, jedenfalls hatte diese Instruktion doch eher große Früchte getragen, und wenn im späteren Verlauf des Feldzuges der Oberst wieder so bombastisch geworden ist, dann wussten wir immer, was wir daran zu halten hatten. Bald nachdem dies passiert war, wurden wir von einer Herde Kühe attackiert. Die Russen hatten die Armen Biester wohl für Kavallerie angesehen und feste mit Schrapnellen versehen. Die Tiere hatten grässliche Wunden und bluteten stark. Wir waren noch so schüchtern, dass wir sie weggejagt haben. Nachmittags, als die Schlacht wieder ein bisschen ruhiger geworden war, mussten wir auch wieder vor und sollen Niederhof zunächst erreichen. Auf dem Weg dorthin kamen wir über ein großes, freies Feld, welches mit Waldstücken umgeben war. Das Bataillon ging in Marschkolonne, die nächste Kompanie mit ca. 30 Schritt Abstand. Uns kam das ein bisschen unheimlich vor, so geschlossen auf diesen Präsentierteller weiter zu gehen und ich tauschte diese Bedenken auch noch mit Klemann aus. Unser Bataillonsführer meinte wohl, das hätte nichts zu sagen, weil wir ja rundum gegen Sicht ordentlich gedeckt waren. Er hatte seine Rechnung ohne die russischen Spione gemacht. Mit einem Mal fing es rechts von uns an zu schießen und es kamen russische Schrapnelle auf uns zu. Bäug! Ratsch! Platzen die Dinger etwa 50 Meter rechts von unseren Kolonnen. Als wenn der Blitz einschlug, so hatte uns dieses überrascht und in allen Richtungen strömte das ganze Bataillon umher. Bum, bum, bum, bum! Ging das wieder und eine Ladung platzte jetzt gerade über uns.

Ich bekam eine Kugel oder ein Sprengstück gegen meinen rechten Fuß. Das war ein brennender Schmerz! „Der Fuß ist weg“, dachte ich.

Ich bekam zu sehen, wie das Blut umherspritzte. Das Blut wurde weniger. Ich stellte fest, dass das gar nicht durchgeschlagen war. Bloß eine kleine Beule war in meinem Fuß. Ich stieg also schnell auf und versuchte, ob ich noch laufen kann. Wahrhaftig, das ging noch! Na dann bin ich losgelaufen. Noch zweimal schickt uns der Russe solche Grüße herüber, und jedes Mal, wenn sie die Dinger platzen ließen, duckten wir uns, und das Feld sah aus, als wenn es mit Tote besäht war. Ach Gott, wir kriechen sofort unter die Tornister. Den Kopf ganz eingehalten und die Beine dicht aneinander. Sobald das Prasseln von den Kugeln und Sprengstücken neben uns vorbei war, dann kam Leben in die ganze Gesellschaft und alles geht weiter. Was kommt man sich in so einem Moment dämlich vor! Na, was soll ich sagen, das ganze Bataillon war vorläufig von der Bildfläche verschwunden. Was war der wirkliche Erfolg für die Russen? 1 Mann von uns Tot und ungefähr 30-40 Mann meist leicht verwundet. Die meisten Schrapnellkugeln waren in den Tornistern stecken geblieben. Wir hatten alle sofort die Empfindung, als wenn eine unsichtbare Hand uns geschützt hat. In Niederhof fand sich das Bataillon zum großen Teil wieder zusammen. Als wir in der Dorfstraße uns gesammelt haben, fliegt noch ein Schrapnell dicht über uns vorbei. Wir gingen auch noch in Stellung und sammelten uns dann in der Richtung auf der Chaussee nach Soldau. Hier hatten wir noch eine halbe Stunde Rast, um die Roste von dem Bataillon noch aufzunehmen. Währenddessen zog ich meinen Stiefel aus, um mir meinen Fuß näher anzuschauen. Ach, wie sah das aus. Der kleine Zeh war dick angeschwollen und sah wie eine dicke Pflaume aus. Die anderen Zehen waren auch Blau geworden. Diesen Abend musste ich noch stark humpeln. Den folgenden Tag über ging der Schmerz allmählich ganz weg. Nachdem sich nun dann auch die meisten Leute wieder angefunden hatten, rückte das Bataillon auf der Chaussee nach Soldau vor. Rechts und links in den Chausseegraben lagen Tote und Verwundete, meist Russen. Als wir alle im Düstern an den ersten Häusern von der Stadt vorbeikamen, mussten wir links von der Chaussee auf dem Acker ohne Zelte ein Lager aufschlagen. Das Bild, was hier unsere Augen sahen, war einzig. Grausig schön! Die Stadt Soldau stand in hellen Flammen. Haushoch schlugen die Feuersäulen aus den Dächern heraus. Der Kirchturm hatte all sein Dach verloren und sah nun wie eine große, brennende Fackel aus. Und vor diesen Hintergrund zogen nun andere von unseren Truppen als Silhouetten vorbei. Marschierende Infanteriekolonnen, Artillerie und schwere Landwehrreiter mit den großen Stahlhelmen und Lanzen. Nach unserer Sicht waren sie alle schwarz wie Schattenbilder, sie waren bloß von dem Feuer noch beleuchtet. Ein wirklich schaurig, schönes Bild! Zu essen hatten wir nichts bei uns, nur ein kleines Stück trockenes Kommissbrot. Zu trinken bloß nur noch ein kleiner Schluck Wasser in der Feldflasche. Wir schliefen trotzdem dort auf dem Acker.

[/read]

[read more=“Nach der Schlacht. (29. August 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (29. August 1914)“]

Den anderen Morgen wurde uns bekannt gemacht, das wir hier bei Soldau zwei Tage Ruhe haben sollen. Unser Regiment soll hier als Hauptreserve liegen bleiben, und gleichzeitig Tote von dem Schlachtfeld säubern. Wir schlugen nun also Zelte auf und fingen an, uns häuslich einzurichten. Ich musste mich nach Schlachtvieh für unsere Kompanie umsehen und requirierte einen schönen Bullen. 3 ½ Jahre später hatte ich diesen wieder in Händen. Er wurde uns von der Behörde zur Begutachtung übersandt, da der Bulle schwerer war, als er auf dem Zettel stand. Er wurde dann gleich von unserem Zahlmeister gegen Geld eingetauscht. Im Übrigen war an diesem Tag kein Dienst, wir hatten noch Zeit, um uns das Schlachtfeld näher anzuschauen. Die Gegend ist hier sehr hügelig. Stellenweise sind die Hügel so hoch, dass man sie beinahe als kleine Berge ansehen kann. Ab und an traf man auf kleine Waldparzellen. Welche dieser Gehöfte und Dörfer sorgten dafür, dass das Gelände noch unübersichtlicher wurde. Die Russen haben sich dies sehr zu Nutzen gemacht und alle Hügel mehrfach mit Schützengraben befestigt. In Anlegen von solchen Gräben ist der Russe wirklich ein Meister. Wir haben auch im späteren Verlauf des Feldzuges noch oft Gelegenheit gehabt, ihr Machtwerk zu bewundern. Fein sauber aufgetragen, waren ihre Gräben und Unterstände, bombensichere Deckungen und Beobachtungsständen, angelegt. Das Ganze, weite Feld war mit einem Netz von Telefondrähten überspannt. In Häuser, in Gräben, auf Bäumen, selbst in den Wasserdurchlässen unter der Chaussee saßen ihre Beobachter. All das hatte ihnen nichts genützt, wir haben sie schnell dort wegbekommen. Das ganze Feld war mit russischen Waffen und Montierungsstücken übersäht. Alles haben die Kerle weggeschmissen. Rucksäcke, Mäntel, Kochgeschirr, Brotbeutel, Gewehre, Säbel, Munition. Alls was sie hatten, lag dort herum. Wir suchten uns dort aus, was wir gebrauchten konnten und manches Andenken wurde mitgenommen. Der Erfolg war uns ungeheuer. Das ganze große Gepäck von der russischen Armee haben wir genommen und im Ganzen hier bei Tannenberg über 90.000 Gefangene gemacht. Von nun an haben die meisten Kompanien bei uns russische Feldküchen. Im Laufe des Tages musste ich auch noch in die Stadt herein, um verschiedene Kleinigkeiten für die Kompanie zu besorgen. Oh, was war das für ein trostloses Bild, was sich mir dort geboten hat. Die meisten Häuser an den Hauptstraßen und auf dem Markt waren ausgebrannt, einige große Häuser brannten noch lichterloh und steckten andere noch an. Zum Löschen war kein Mensch dar. In der Stadt sah man bloß hier und da zwei von unseren Soldaten. Sämtliche Schaufenster waren eingeschlagen. Alle Flaschen und Gläser in den Hotels und Restaurants kurz und klein geschlagen. In den Kaufmannsläden war alles ausgeraubt und die Ware über den ganzen Fußboden zerstreut. In den Tuchläden die Stoffe ausgeraubt und zerfetzt. Ganze Kleidergestelle lagen auf dem Boden. Alles war verlassen, kein Zivilist zu sehen. Jetzt waren unsere Leute dabei, sich aus diesen Müll noch irgendetwas brauchbares herauszusuchen. Welch schöne, teure Kleiderstoffe wurden nun für Fußlatschen verwendet. Ich fand als einzig brauchbares in einem Eisenladen noch zwei Schlachtmesser. Das war das einzige, was ich aus der Stadt mitgenommen habe.

Was ich dort noch in einigen Wohnungen und in den Flurdielen gesehen habe… dort lagen Greise, Frauen und Kinder in einem Zustand, von den ich lieber schweigen will. Gott bewahre uns bloß vor der Kosakenbande.

Ich war froh, als ich aus der Stadt, über die noch Qualm und Brandgeruch lag, herauskam. Den nächsten Tag, der 30. August war ein Sonntag. Ich habe mir vorgenommen nun einen Brief nach Hause zu schreiben, kam doch nicht dazu, da ich den Auftrag bekam, mit meinen Leuten nach der Schlacht das Feld nach Leichen und Kadavern abzusuchen. An einem hohen Bahndamm hatten wir auch noch 10 Russen liegen, die nach ihrer Stellung und Lage zu urteilen, wohl alle sofort das Opfer von ein und dieselben Granate sein müssen. Ich ließ nun eine große Kuhle graben, in der wir die Toten reinpackten. Wie grässlich sahen doch welche von den Leuten aus. Einige ganz blaurot angelaufen, andere Gelb wie der Wachs. Vorsichtig wurden sie auf eine Zeltbahn gelegt und dann vorsichtig in die Grube gelassen. Zum Teil waren sie alle in Verwesung übergegangen. Ein ekelhafter Geruch ging uns durch die Nase. Uns wurde ganz übel. Als die Kuhle zugeschüttet wurde, setzten wir ein einfaches Holzkreuz, dass wir aus Latten zusammengenagelt haben, auf dem Hügel. Ich schrieb dort auf: „Hier ruhen 10 Russen“. Nachdem sich die Leute bei einer nahen Pumpe gewaschen haben, ließ ich antreten und stillstehen und hielt eine kleine Ansprache, um dieses traurige Geschichte, was wir hier machen mussten, doch wenigstens ein kleines bisschen anmutig zu machen. In ernsten Gedanken gingen wir zu unserem Feldlager zurück. Zum Briefschreiben war mir die Lust vergangen. Aber was nützt das alles, die Gegenwart verlangte ihr Recht. Mittags müsste nun doch weitergedacht werden. Heute hatte unsere Kompanie ein Schwein geschlachtet und nun versucht jeder es so gut wie es ging, sich das schmackhaft zu bereiten. Ich hatte also das Fleisch mit Kochgeschirr ins Wasser getan und ließ es kochen. Klemann musste mir eine große Rübe und Kartoffeln holen und letztere auch schälen. Ich nahm die Rübe und schnitt sie in feine Streifen, so wie ich das früher auch Zuhause gesehen hatte. Als das Fleisch eine Stunde gekocht hatte, tat ich Kartoffeln und Rüben mit in den Pott und ließ das Ganze noch eine gute halbe Stunde kochen. Salz und auch ein bisschen Zucker hatte ich hinzugegeben und nun wurde das fein abgeschmeckt. Uns hatte das Essen ausgezeichnet geschmeckt und Klemann meint, so soll es seine Frau später auch kochen. Wir hatten unser Essen kaum im Magen, so wurden wir alarmiert und rückten in die Richtung aus Neidenburg ab. Gegen Abend rückten wir zwei Kilometer vor Neidenburg von der Chaussee ab und marschierten nun zwei Stunden im düsteren über Feldwege und Acker. Wir kamen an ein Dorf, wo wir uns, wie auf dem Acker, hingelegt haben. Ich hatte Magenschlag bekommen und musste oft austreten. Ich wurde das ganze Essen wieder los. Ich hatte mir wohl den Magen verdorben. Für diesen Fall hatte ich mir von Zuhause Medikamente mitgenommen. Ich tat mir also im düsteren davon etwas auf ein Stück Zucker. Mir hatte dies gut geholfen, den anderen Tag wurde es mit mir besser. Frühmorgens um 3:15 Uhr traten wir wieder an und umgingen eine russische Stellung. Eine versprengte Abteilung von diesen Brüdern hatte sich hier bei Niederau in ein langes, mooriges Tal festgesetzt. Morgens um 4 Uhr kamen wir in unsere Stellung und rückten sie mit Artillerie und Infanterie vor uns. Nach 2-3 Stunden war das Gefecht vorbei und wir marschierten zu unserem Feldlager bei Soldau zurück, wo wir spät abends Hundemüde ankamen.

[/read]

[read more=“Feldlager bei Soldau (1./2. September 1914)“ less=“Feldlager bei Soldau (1./2. September 1914)“]

Die beiden nächsten Tage, den ersten und den zweiten September, waren zur Ruhe bestimmt. Die Truppen sollen sich nach all den letzten, anstrengenden Tagen, erholen. Nun entwickelte sich ein gemütliches Leben im Feldlager. Es wurden 3 lange Zelte für die 3 Züge aufgebaut. Ein Zelt für den Oberleutnant und Leutnant und noch ein Zelt extra für uns 4 Feldwebel und die Funktionsunteroffiziere. Hierzu kamen dann noch die beiden Kompanieschreiber. Mit dieser ganzen Gesellschaft müssen wir uns hier erst ein bisschen näher befassen, dann für die nächsten Wochen schlossen sich alle diese lieben Leute zusammen und bildeten gewissermaßen eine Familie. Kurz zusammen gefasst nannten wir diese Gesamtheit den „Stab der Kompanie“. Dort ist nun zuerst der Oberstleutnant M., unser Kompanieführer. Er war von Natur aus ein Landmann und hatte auf Rügen ein großes Gut gepachtet. In dienstlicher Besetzung darf ich ja alle von wegen der richtigen Subordination kein Urteil über einen fällen. Er hatte stets den besten Willen und ließ sich, da er ein bisschen einen Ortsinnmangel hatte, gerne unter die Arme greifen. Waren wir auf einem Marsch, dann war er meist mit weg von seiner Kompanie und ein Zugführer, welcher gerade da war, erledigte seine Geschäfte. Wir hatten über öfters mal keinen Befehl, dann sagte er meist: “ Bitte die Herren Zugführer, veranlassen Sie das“. Kamen wir in ein Quartier, dann hatten sie alle einen solchen Drang, dass es ein bisschen warmes Essen gab. Über dienstliche Sachen und Dinger die an einem Tag passiert waren, redete er bloß, wenn wir einen Vorzug errungen haben. Und auch dann noch ungerne. Das schönste Schnitzel war ihm lieber. Als Anwärter für den Offiziersrang bei der Kompanie war Leutnant L. da. Er war ein sehr freundlicher und ruhiger Mann, der seine Dinge verstanden hatte. Er kommt überhaupt nicht als Familienmitglied in Betracht, denn er wurde bald Regimentsadjutant. Ebenso musste Vizefeldwebel M. ausscheiden, der bei Heinrichsdorf verwundet wurde und vorläufig nicht wiedergekommen ist. Vizefeldwebel Kl. war ein Rektor aus der kleinen, vorpommerschen Stadt G. Er war ein sehr ruhiger, freundlicher und stiller Mann. Bloß in wirtschaftlichen Sachen war er ein bisschen unbeholfen und verkramt öfters seine Sachen, die er meist noch in der Hand hatte. Er war ein prächtiger Kerl mit großen Gemüt und verlor auch im stärksten Gefecht nicht seine Ruhe. Vizefeldwebel B. war noch bedeutend jünger als wir. Er war Student der Philosophischen Fakultät und mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen. Er war namentlich in der ersten Zeit ein bisschen übersinnig. Blinder Eifer schadet nur. So hätte er sich selber damit öfters geärgert, wenn er nicht die richtige Anerkennung bekam. Er war aber auch ein mutiger Kerl und ein guter Kamerad. Als Dritter Zugführer kam ich nun selber. Wie ich von Natur aus beschaffen bin, werden wohl die merken, die dieses geschriebene lesen. Ich war meist derjenige, der auch in trüben Stunden, durch irgendeinen trockenen Witz für die richtige Stimmung gesorgt hatte. Dienstlich hatte ich niemals einen Tadel bekommen und bin mit meinen Vorgesetzten und Leuten immer gut fertig geworden. Der etatmäßige Feldwebel Maestling war ein kleiner, untersetzter Mann, so ein richtiger Dreikäsehoch. Er war 12 Jahre Unteroffizier und hatte 1 ½ Jahre die Kantine in G. gepachtet. Der Krieg war im gerade recht gekommen, da er zu dem Zeitpunkt gerade keine Beschäftigung hatte. Er war in den Verkehr mit den Leuten sehr drastisch, hatte immer ein gutes Herz. Er hing sehr am Leben, war immer stets pessimistisch. Er fiel später in dasselbe Gefecht, in welches ich verwundet wurde. Nun kamen die drei Funktionsunteroffiziere. Dort war zunächst Sergeant Schultz, er war ein Zivilbäcker und Müller. Er war die verkörperte Ruhe. Er wies uns Kammerunteroffiziere und führte den Packwagen. Bei der Einkleidung noch in Stralsund stand er bloß dabei und kuckte zu, wie wir Feldwebel unsere Sachen vergessen taten. Im Feld sorge er dafür, dass die Kompaniekiste und unsere Kleiderstücke richtig verstaut wurden und dass wir abends alle eine große Schlafdecke kriegen. Außerdem hatte er manchmal eine kleine Flasche in seinem Packwagen. Er konnte wunderschön mit Ausdauer schlagen und damit seine Leidenschaft ausleben. Außerdem sorgte er dafür, dass sich, wenn wir irgendwo im Quartier lagen, das Fensteraufmachen des Morgens auch lohnen ließ. Schießunteroffizier war Franke, ein Schlachtermeister aus Essen an der Ruhr. Er führte den Patronenwagen. Er hatte die Oberaufsicht beim Schlachten und war dabei ein schneller Mensch, der sein Handwerk verstand. Er sorgte dafür, dass die besten Stücke für den Stab reserviert würden und schmorrte und bratete für uns. Seine Saucen wurden direkt berühmt. Der Mann war stets gefällig. Den wichtigen Verpflegungsposten hatte der Unteroffizier Wessel, ein Dorfschulmeister aus der Anklamer Gegend. Er war für diesen Posten eigentlich zu anständig. In der ersten Zeit hatte er mal Ärger gehabt, denn sie bemeierten ihn oft ein bisschen Empfangen von Lebensmittel. Er sprach immer so sachte und bedächtig mit den Leuten. Hatte sich bald in sein schweres Amt eingearbeitet. Stets sorgte er gut für die Leute und insbesondere für den Stab. Oftmals kam er ganz geheimnisvoll an und steckte uns irgendetwas Gutes zu. Nun kamen noch die beiden Kompanieschreiber. Der eine war Salzbrenner, ein Produkthändler aus Stockholm. Er besorgte in der Hauptstadt die schriftlichen Arbeiten und war im Übrigen stets auf dem Sprung uns irgendeine Handreichung zu tun. Er hatte auch von den schönen, schwedischen Bädern erzählt und von den wunderbaren Massagen, die dort in der Mode sind. Dafür müsste er nun jeden Morgen den Feldwebel M. mit Stroh abreiben. Als Letzter fällt nun bloß noch der Gefreiter Röhr, ein guter Viehhändler aus Tr. Er war ein kleiner, dringlicher Kerl mit einem runden und glatten Gesicht. Der Oberleutnant nennt ihm schließlich bloß noch „Dickerchen“. Dickerchen sorgt für Kaffee und Tee und schmiert die schönsten Butterbrote. In der Kiste, die eigentlich für das Schusterhandwerkszeug bestimmt war, hatte er stets Wurst und Butter oder Schmalz. Oftmals hatte er den Kram aus seine eigene Tasche bezahlt und nahm kein Bargeld wieder an. Er war stets Hilfsbereit und leicht zu Tränen geführt. Ein wahres Grausen hatte her für die Schießerei. Es kam die Rede davon, er soll Unteroffizier werden und dann in der Front. Dann sagte er: „Na, Herr Oberleutnant, das doch nicht. Lieber nehmen sie mir die Knöpfe.“ Na, das war ja auch mal aus Spaß genannt, und er blieb bei dem Lager. Wenn nun als künftig vom Stab die Rede ist, dann sind meist immer al diese lieben Leute gemeint. Wie sieht das nun also im Feldlager aus? Hier saßen einige Leute und spielten Karten, andere hockten beim Kochloch und schmorrten sich irgendetwas zurecht. Zwei ganz findige Köpfe hatten sich aus Latten und Bretter kleine Verschläge gemacht, die gegen Wind und Sonne schützen sollen und lagen nun dort auf dem Rücken und schliefen den ganzen Tag immer. Andere haben sich Tisch und Bänke gezimmert, wo sie nun gemütlich saßen und Briefe schrieben oder auch tüchtig mit Nadel und Faden arbeiteten. Aber nicht jeder konnte tun was er wollte, welche mussten auch für allgemeine Dienste sorgen. Die Schlachter müssten Fleisch teilen und aufhängen, die Koche mussten für die ganze Kompanie kochen. Zwei schöne große, verzinnte Kupferkessel haben sie noch in der Soldauer Kaserne gefunden und wurden auch den ganzen Feldzug mitgeschleppt. Wieder andere mussten beigehen und gegen Wind eine Latrine bauen, damit das freihändige Geschäft endlich angenehm war. Man konnte sich im düsteren nicht recht in die Umgegend wagen. Ich selber bekam auch noch Arbeit. Da wir aus der Stadt einen großen Ballon mittels Leinentuch bekamen, musste ich das nun in kleiner 4-eckige Stücke schneiden, die auf die Tornister klappen aufgenäht wurden sollen, damit unsere eigene Artillerie uns von hinten besser kennen soll und uns von Russen unterscheiden soll. Wer keinen Tornister trug, also die Radfahrer und Reiter, bekamen so einen Flicken direkt auf dem Buckel. Ganz in der Hecke war der Kantinenwagen, der natürlich auch immer belagert war. Einer hatte sich aus der Stadt eine große Flasche mit Brandwein geholt, ich glaube ganz billig, denn dort war ja keiner, der das Geld in Empfang nahm. Die Trinkbecher voll, das gerade ¼ Liter, kostete bei uns 20 Pfennig. Als er merkt, dass seine Flasche schnell leer wurde, goss er noch eine hälfte Wasser hinzu und schlug er noch einen Groschen auf. Der Kerl hatte solche Preise, dass es alles nicht mehr schön war. Welche von uns Kerlen waren ihm hinterher auf die Schliche gekommen und gingen nun, obwohl es verboten war, in die Stadt und holten selbst eine Flasche voll Brandwein aus der Brennerei.

Die Folgen blieben natürlich nicht aus, abends war die halbe Kompanie stock betrunken.

Die Wachhabende und die Posten haben auch so einen sitzen, das wir sie ablösen mussten. Natürlich behaupteten sie steif und fest, sie haben keinen Schnaps gesehen. Wir holten mehrere Flaschen aus den Taschen heraus und nahmen sie mit. Den anderen Morgen hatte noch ein solcher Kerl die Frechheit und fragte, ob er den Schnaps nicht wiederbekommen kann. In einem Keller von der Brauerei war noch massenhaft Bier. Unser Feldwebel ließ nun zwei kleine Behälter holen und verteilte das Bier in der Kompanie. Das war auch so ein Jucks, dass ich bloß einen Schluck davon probiert habe. Den anderen Tag haben die meisten „Schnelle, mach‘ hurtig“. Nun muss ich noch ein Stück erzählen, was hier passiert ist. Das war nämlich so komisch. Dicht bei unseren Feldlagers Platz stand so ein kleines Haus mit einer Scheune und Stall. Das Haus war verschlossen. Unsere Kompanie stand gerade beim Appell, da sah einer von uns, dass dort eine alte Frau an gehumpelt kam, aufschließ und hineinging. Bald dorthin schlängelt sich eine Mannsperson dorthin und verschwand auch im Haus. Als der Appell vorbei war, meldete der Betreffende, der dies beobachtet hatte, diesen Vorgang den Oberleutnant. Das könnte ja möglicherweise wieder ein Spion sein. Na, unser Oberleutnant ging nun in das Haus hinein, um die alte Frau zu überprüfen. Von irgendeiner Mannsperson war überhaupt nichts zu sehen. Dann mit einem Mal, wir standen grade herum und erzählten uns etwas, springt aus dem Hinterfenster der Kerl heraus. Wir hinter ihm dran und riefen: „Stopp! oder wir schießen!“ Na, wir haben ja gar keine Waffen bei uns, der Kerl stand dann doch und entpuppte sich als ein alter Landwehrmann von der 8. Kompanie. Er hatte der Frau eine Mark gegeben und sich ein bisschen amüsiert. Mittlerweise hatte die Frau gelogen, sie hätte keinen Kerl beherbergt. Als wir nun mit dem Kerl zurückkamen, dann sagte das freche Ungeheuer: „Ja, Herr, was soll ich machen, die Zeiten sind schlecht, die Russen sind bei mir gewesen und haben nichts bezahlt, nun habe ich eine Mark bekommen und nicht gefreit!“ Zum Teufel noch mal! Uns wurde ganz schlecht und wir gingen alle. Das olle Weib wurde arretiert und so lange auf der Stadtwache festgehalten, bis wir dort weg waren, damit unsere Leute gesund bleiben. Ich möchte hier gleich bemerken, dass dieser Fall ziemlich vereinzelt dasteht und sich im weiteren Verlauf von dem Feldzug keine von unseren Leuten, sie waren ja fest alle verheiraten, so verführen ließ.

[/read]

[read more=“So trostlos wie das Wetter. (3. September 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (3. September 1914)“]

Am 3. September wurde morgens bei Zeiten das Feldlager abgebrochen, denn wir sollen nun nach Russland herein und die Stadt Mlawa besetzen und befestigen. Wir marschierten los und kamen bei Illowo an die Grenze. Auf dem ganzen Weg dorthin mussten wir uns oft die Nase zuhalten, denn einen ganz scheußlichen Verwesungsgeruch verpestete von Zeit zu Zeit die Luft. Dort lagen noch überall in den Chausseegraben und auf den Acker Kadaver. Wir sahen dies auch in der Zukunft immer, wenn uns so ein sanftes Lüftchen angeweht kam. „Hier rückt es nach Soldau“ Auch dieses Ankündigungskommando hält sich jeder die Nase zu. Illowo ist ein großes Dorf und die Grenzstation für die Bahn, da über Mlawa nach Warschau führt. Der Ort hatte einige große, moderne Häuser, Hotels und Warengeschäfte und schien in Friedenszeiten durch den Grenzhandel sehr floriert zu haben. Nun war alles total verbrannt und zunichtegemacht. Von all den großen, hohen Häusern standen bloß noch die Hausmauern. Ein großes, neues Schulhaus, das ganz nach besten städtischen Muster eingerichtet worden ist, war völlig demoliert. Die ganzen Schulbänke und Tische standen draußen auf dem Acker. Außerdem haben die Russen alle möglichen anderen Möbel herausgestellt. Dort standen auf dem Acker Sofas und Lehnstühle, die die Bequemlichkeit im Feldlader bedeutend erhöht haben. Bei der Grenze wurde das Land, das von Soldau bis hierher flach und grad verlief, wieder hügelich und ist mit niedrigen Tannenholz bestanden. Sowie man über die Grenze kommt, hört die Chaussee auf und der Weg geht in tiefen Sand über. Wir fingen an, kräftig über die Russen zu schimpfen, da das Geld bei Kriegsführern landet und sein Land in so einem jämmerlichen Zustand ließ. Schade, dass wir nun keinen Russen hier haben. Bei dem Anblick von den Trümmern von Illowow waren wir wieder in Wut gekommen. Der Marsch nach Mlawa soll ja ganz friedensmäßig vor sich gehen. Bloß eine kleine Spitze war vorausgeschickt. Wir waren ungefähr ½ km über der Grenze, da hörten wir vereinzelt ein leises Flauten über unseren Köpfen. Was war das? Dort schossen ja welche auf uns! Rasch wurden einzelne Gruppen auf die Hügel links und rechts in das Gebüsch hingeschickt, um dort nach feindlichen Patrouillen zu suchen, denn was soll hier wohl anderes sein? Wir waren kaum ein Stück weitergekommen, dann setzte es mit einmal vor uns hinter der nächsten Hügelkette – Bumm! und mit Gefühl kam eine Granate auf uns los. Na, das war ja eine Überraschung. Die vordersten Abteilungen von uns wurden nun rasch entwickelt und in Schützenketten wurden nun die Höhen vor uns besetzt. Unsere Artillerie führte auf und verschanzte sich aufs Beste. Bald standen die Häuser von einem kleinen Dorf in hellen Flammen. Nun bekamen wir auch kräftiges Infanteriefeuer. Aus dem Dorf mussten die Russen nun heraus, denn das wurde ihnen dort zu heiß. Wir rückten nach. In kleine Abteilungen, immer 1 Gruppe zurzeit, mussten wir in Laufschritt über eine kleine Brücke, die auch zur Hälfte verbrannt war. Jenseits hatten wir einen Augenblick Deckung, mussten bald auf einem Hügel herauf und hatten nun vor uns den Ort Wolka, der von den Russen besetzt wurde. Wir lagen hier nun stundenlang in Maschinengewehr- und Artilleriefeuer. Wo summt uns das über den Kopf. Wir fühlten richtig, wie die Maschinengewehre hin und her sprengten. Bald loderte auch Wolka in Flammen und der Lichtschein fiel auf die vor uns besetzten Höhen, so dass der Feind, der in den Grund in Graben Stellung hatte, uns gut in die Füße holen kann, sowie wir über den Kamm herüberkamen. Unter anderem war hier der Feldwebel Awe von der 6. Kompanie. Er war ein netter, ruhiger Mann. Schließlich im düsteren bekamen wir Holz von der 9. Kompanie, die in der Umgebung waren und nun vor der Flack kamen. In Sturm wurde nun der Ort eingenommen. Abends nach 10 Uhr waren wir in seinem Besitz und stellten unser Lager am Dorfrand, dicht an den brennenden Häusern. Aus Scheunen, die alle brennende Tieren hatten, holten uns Leute Stroh heraus zum Lager. Zelte wurden nicht aufgestellt. Bretter und aufgestellte Türen stellten wir hochkant, damit die Flammen nicht unser Lagerstroh verzehren sollen. Die erste Portion Konserven wurden aufgemacht. Mit Lust schimpften unsere Leute, hier können sie doch auch ihre Wut auslassen, wir waren ja nun im Feindesland. Ab und an gab es in den brennenden Häusern ein Geknatter, als wenn wir mit Salven beschossen werden würden. Es waren Explosionen von der Munition, die die Russen dort haben liegen lassen. Das war ein sonderbares Schlaglied, was uns die Feuersbrunst singen ließ, das Knistern und Knastern und das Abfallen der Giebel. Wir sind hier doch ganz gut eingeschlafen. Mitten in der Nacht setzte strömender Regen ein, Ich glaube, mit kleiner Ausnahme war das das erste Schlachtwasser. Wir waren bisher richtig verwöhnt. Freilich waren die Nächte auch richtig kalt geworden. Nun war unsere Stimmung so trostlos, wie das Wetter.

[/read]

[read more=“Donnerwetter! (4. September 1914)“ less=“Donnerwetter! (4. September 1914)“]

Am 4. September bei Tagesanbruch kam noch aus einzelnen, unversehrten Häuser Feuer, und zwei von Leute wurden noch verwundet. Wir mussten antreten und standen nun zwei Stunden im Regen herum, während andere Truppen auf anderen Wegen die Gegend um Mlawa herum besetzen. Schließlich kam unser Gepäck nach, welches wir sehnlichst erwartet haben, weil wir nichts mehr zu essen hatten. Nun wurden einige Konserven empfangen und aufgekocht. Der Regen hört allmählich auf und auch unsere Stimmung schlägt wieder um. Je mehr der Hunger schwindet, je größer wurde unsere Stimmung. Wessel kam ganz geheimnisvoll an und sagte zu mir: „Ach, Herr Feldwebel, kann ich sie wohl einen Augenblick sprechen?“ Dabei sagte er es so blöd, als wenn ein großes Unglück passiert wäre. Er sah auch so aus, als wäre über Nacht etwas passiert. Ich ließ also die Leute, mit dem ich gerade im Gespräch war, stehen und ging mit ihm nun in eine Ecke von einem Haus. „Na, was ist los?“ sagte ich. „Ach, Herr Feldwebel“ antworte er. „Ich möchte doch ein bisschen für den Stab sorgen, das brauch ja keiner sehen“. Und damit langte er unter seinem Rock und holte dort eine schöne Rügenwalder Mettwurst heraus, so lang wie ein halber Arm. „Menning“, sagte ich. „Wo haben sie die her?“ „Die hatte ich aufgespart, in Soldau“. Er gab mir dazu noch 2 Pack Konserven, die erste Not war wieder vorbei. Schleunigst ging ich zu Klemann, den ich nun auch geheimnisvoll wirken ließ. „Na, was haben Sie schon wieder gutes?“ sagte er und kam neugierig heran. Stets aller Würde hielt ich ihm die Wurst unter die Nase. Oh, was leuchteten seine Augen hinter den Brillengläsern. „Donnerwetter!“ sagte er bloß. Nun würde dann ehrlich erzählt und dann kam auch bald der Befehl zum Einmarsch nach Mlawa. Wir gingen nun ganz durch Wolka durch und kamen durch eine hübsche Allee, die zu beiden Seiten bebugt war nach sich gleich anschließende Mlawa. Die meisten Einwohner haben den Ort verlassen und bloß einige waren noch dageblieben. Sie könnten doch noch ein Geschäft machen. Unser Bataillon blieb vorläufig nicht in der Stadt. Wir mussten durchmarschieren und bildeten feste Schanzen. Ich bekam den Auftrag mit 15 Mann als linke Seitendeckung auf Feldwache zu ziehen. „Verpflegen müssen Sie sich selbst durch Beitreibung“, sagte der Oberst. „unsere eisernen Portionen sind seit gestern verbraucht“.

Na, das war ja nun das erste Mal, dass wir rein Garnichts kriegen.

„Schön“, sagte ich „wir werden schon etwas finden.“ Ich rückte also aus und ließ mitten auf einem Acker unter einem großen Baum, der gleich ein bisschen gegen Regen schützen soll, unser kleines Zelt aufschlagen. Einen Durchlassposten stellte ich auf, die Kerle mussten sich dort eingraben. Ich schickte nun zwei Patrouillen aus, der, unter ihren Auftrag nach den Feind aufzupassen, auch die Weisung kriegen, in die nächsten Gehöfte nach Essen zu furagieren. Währenddessen mussten andere Stroh holen, so dass das im Zelt sich ganz schön liegen lässt. Mittlerweise war das überall düster geworden und die Patrouillen kamen mit langen Gesichtern zurück. Sie haben nichts bekommen, nur ein kleines Stück Brot. Den anderen Morgen sollen sie aus einem Stall Milch holen. „Waren denn keine Gänse dort?“ fragte ich. „Das war alles so düster, wir haben kaum noch den Weg gefunden“ sagten sie. Na, dann müsste anders satt werden. Ich holte also meine beiden Pack Konserven heraus und bei einer Umfrage fanden sich noch 3 Pack bei den Leuten. Vom nächsten Hof Wasser geholt und die Konserven geholt. Jeder bekam nun zur Suppe ein kleines Stück Brot und dann kriechen wir ins Zelt. Ruhe bekam ich natürlich nicht, denn ich musste ja gut aufpassen, dass der Posten immer richtig abgelöst wird und die Patrouillen richtig gingen. Die Nacht war sehr kalt. Regen und Wind setzte gegen Morgen wieder ein. Das war recht ungemütlich. Seit 14 Tagen trugen wir nun die Stiefel und das tat uns nicht mehr gut. Wir soll es nun erst so im Winter werden, wenn es nun so kalt wird? Na, so ein olles Regenwetter gibt doch gleich schlechte Stimmung.

[/read]

[read more=“Ein Schlaraffenleben. (5. September 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (3. September 1914)“]