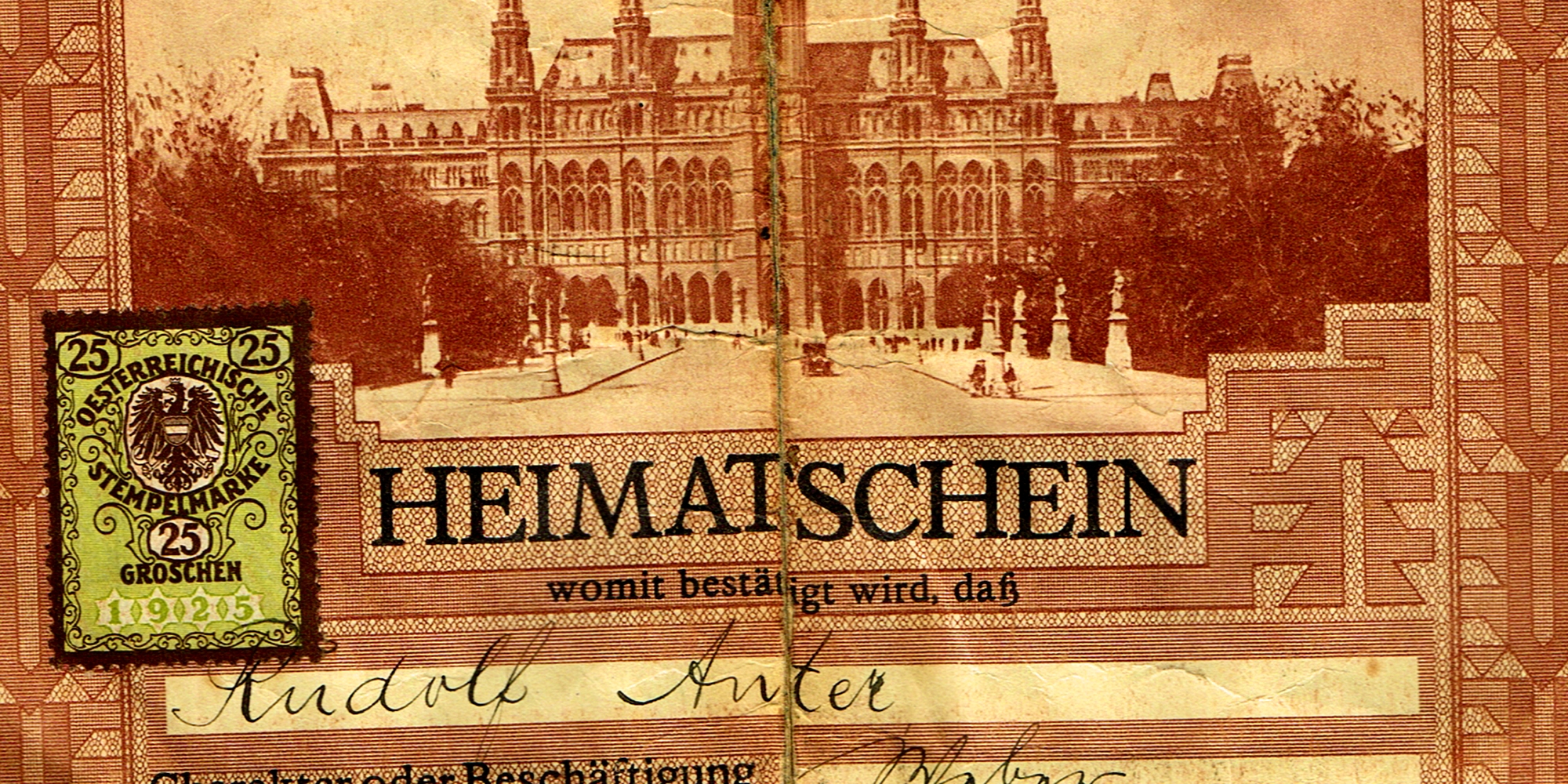

Heimat

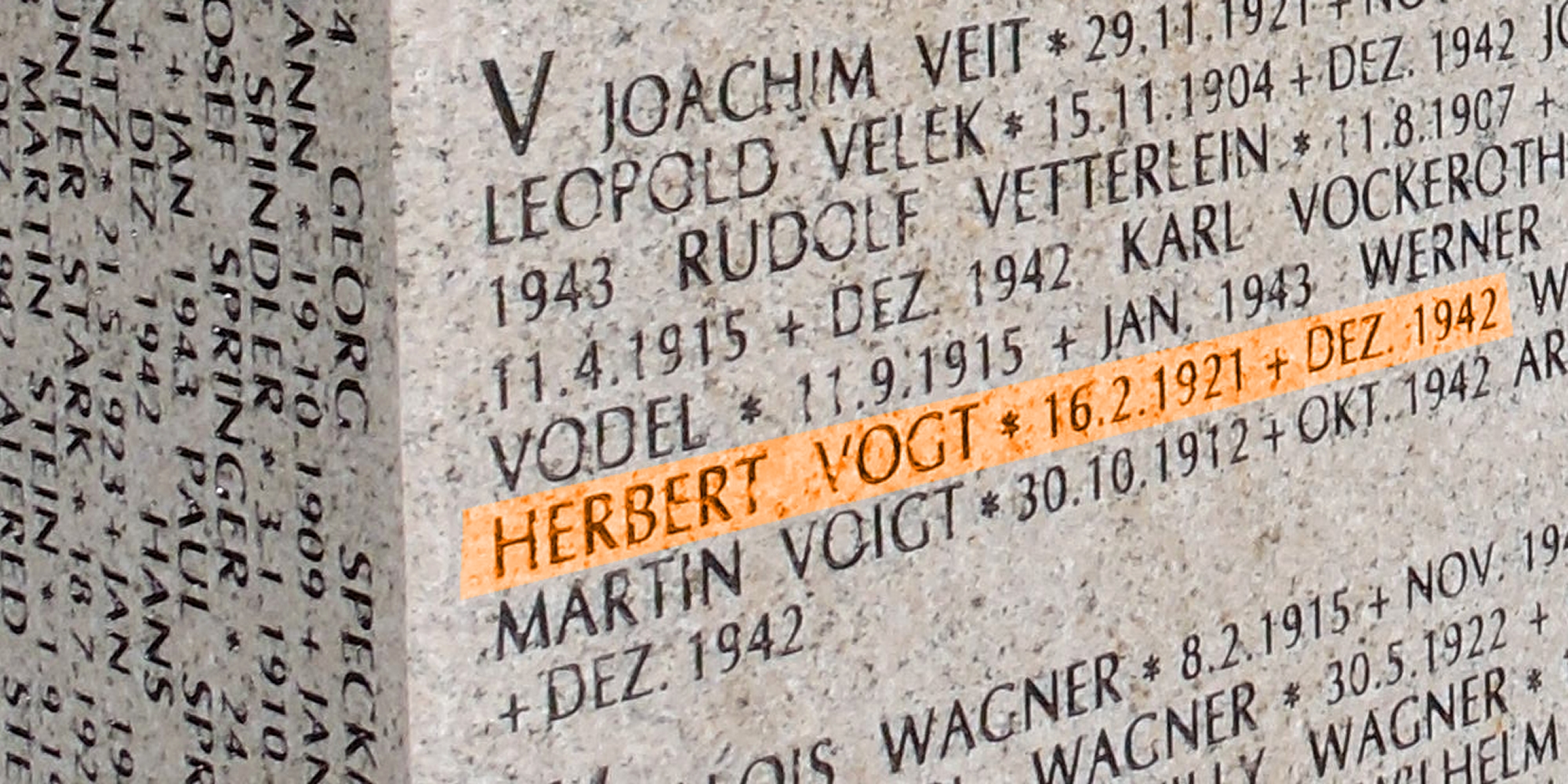

Herbert Vogt. Gefallen bei Stalingrad. Operation Uranus Gutachten aus 1970

G U T A C H T E N vom 15.09.1970 Über das Schicksal des [etwa 5 km nördlich von Pokrowskij – Don-Bogen] Verschollenen [Obergefreiter] Herbert V o g t , geb. 16.2.21 [in Großendorf, [mehr bitte]